jmedmook

お知らせ

プシコ 脳のしくみから考える 内科外来での精神疾患と器質疾患の診断

「プシコを知り 己を知れば 診療危うからず」 あらゆる愁訴に対応できる医療界の「兵法」が誕生!!

| 著: | 鈴木慎吾(千葉中央メディカルセンター内科 部長) |

|---|---|

| 判型: | B5判 |

| 頁数: | 272頁 |

| 装丁: | 2色部分カラー |

| 発行日: | 2025年03月03日 |

| ISBN: | 978-4-7849-2505-6 |

| 版数: | 第1版 |

| 付録: | 無料の電子版が付属(巻末のシリアルコードを登録すると、本書の全ページを閲覧できます) |

◆プシコを知る

精神疾患の国際的診断基準DSM-5-TRに論文を引用される著者が,精神疾患と器質疾患の相違点を丁寧に解説し,その核心に迫る! 本書が意味する「プシコ」は精神疾患だけではない!?

◆己を知る

豊富な脳科学研究を基に,「己」と精神疾患の連続性を見出した革新的な考察! 感覚と知覚の違い,意識と無意識の境界,情動・記憶・学習と痛みの関係,プラセボ効果・ノセボ効果のメカニズム,さらには恋愛の意義や産後の夫婦関係まで,精神疾患を理解するための「己」に関する深い内容が満載!

◆診療能力の向上

精神疾患と器質疾患が混在する30の例題でon the job training! 症例を通じて得られる具体的な思考法が実践的スキルを向上させ,「精神疾患を学ぶと器質疾患の診断能力が高まる」理由がわかる!

目次

本書の発刊に寄せて 寺澤捷年

第1章 内科医が精神疾患を学ぶ意義と脳の性質(正常と異常の狭間)

1 精神疾患を学ぶ意義

2 精神疾患に対する負のイメージ

3 脳の仕組みを元にした正常と器質疾患・精神疾患の考察

①脳の役割と知覚

②トップダウンとボトムアップ

③意識と無意識

④記憶・学習

⑤痛み

第2章 器質疾患と精神疾患の臨床像の相違点,および代表的な精神疾患の特徴

1 器質疾患と精神疾患の鑑別

2 DSM-5-TRにおける精神疾患分類の概略

3 本書での精神疾患スクリーニング法

4 精神疾患各論

5 パーソナリティ症

第3章 30症例の例題をもとにon the job training

Part 1 発作性・間欠性

例題1 58歳女性 主訴:顔が右を向く

例題2 35歳男性 主訴:右手がふるえる

例題3 24歳女性 主訴:立っていると足の色が悪くなり痒くなる

例題4 48歳男性 主訴:座ると肛門が痛い

例題5 44歳女性 主訴:下腹部の痛み

例題6 82歳男性 主訴:歩行がフラフラする

例題7 18歳女性 主訴:激しい頭痛,動悸,足がしびれ重い,めまい,ふらつき,胸から背中の痛み,吐き気,顔面蒼白,発汗

例題8 32歳男性 主訴:意識が遠のきそうになる

例題9 34歳男性 主訴:急に意識が薄れることがある

例題10 16歳男性 主訴:呼吸が深呼吸のようになる

Part 2 持続性

例題11 44歳男性 主訴:吐き気,腹痛

例題12 77歳女性 主訴:食思不振

例題13 16歳女性 主訴:倦怠感,めまい

例題14 76歳男性 主訴:上腹部痛

例題15 43歳男性 主訴:体がだるい,疲れがとれない

例題16 87歳女性 主訴:食欲がない,吐き気

例題17 78歳男性 主訴:だるい,肩がこる

例題18 46歳女性 主訴:毎日息苦しい

例題19 65歳男性 主訴:行動がおかしい

例題20 34歳女性 主訴:両腕に力が入らない

例題21 66歳男性 主訴:箸が使いづらい

例題22 69歳女性 主訴:左腕や手先の感覚がおかしい

例題23 28歳女性 主訴:不明熱

例題24 39歳男性 主訴:ゲップが止まらない

例題25 52歳女性 主訴:手足のしびれ,痛み

例題26 27歳男性 主訴:両ふくらはぎが痛い

例題27 35歳女性 主訴:関節・筋肉の痛み

例題28 32歳女性 主訴:左右の下腹部痛

例題29 73歳女性 主訴:腰痛,両足のしびれ

例題30 48歳女性 主訴:両足のむくみ,熱感

コラム

感覚・知覚の不思議

恋愛・結婚・出産・子育て①

恋愛・結婚・出産・子育て②

恋愛・結婚・出産・子育て③

卵が先か,鶏が先か

これからのヒトの記憶

プラセボ効果(Placebo effect)

ノセボ効果(Nocebo effect)

機能性身体症候群(FSS)

過去に使われていた病名

A-MUPSスコア

失感情症(Alexithymia)

身体症状症の治療

作為症と退屈

最終診断名一覧

索 引

序文

「psyche(プシュケー)」は古代ギリシャの言葉で人間の霊魂を意味し,サイコの語源である1)。そして「プシコ」は精神病を意味するドイツ語の「psychose(プシコーズ)」に由来するとされ,言葉自体に差別的意味はない2)。しかし,実臨床では俗語として「プシコ」が用いられ,その意味合いは使用者によって様々なのが実状である。

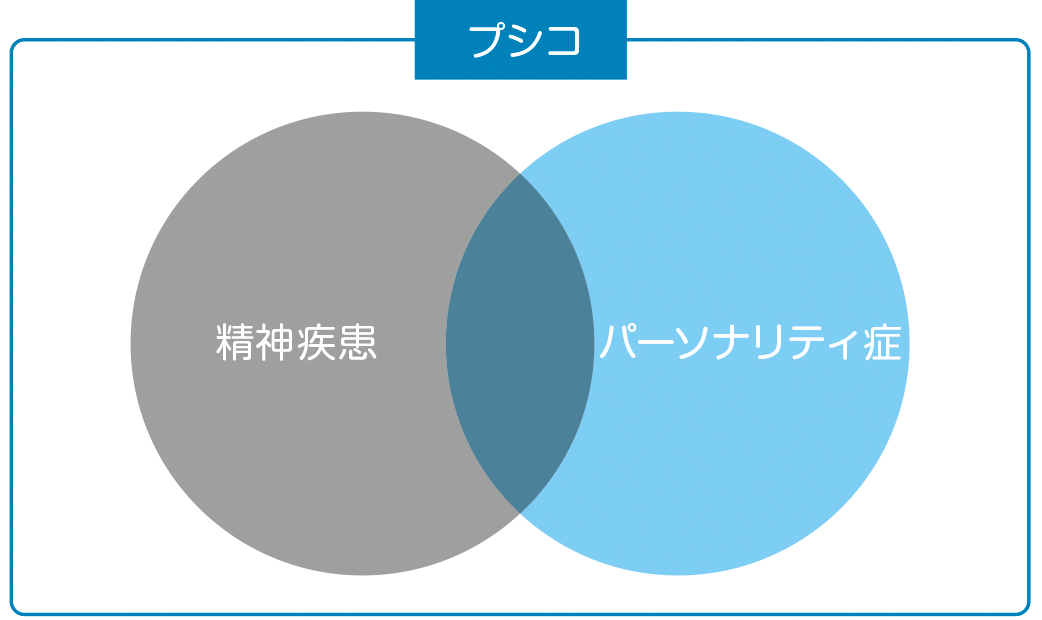

本書では「プシコ」を「人間の非合理的な知覚や思考・行動(≒認知バイアス)」と定義し,精神疾患やパーソナリティ症は「プシコ」の中に包含されるものとした(図)。よって本書のタイトルから「患者を差別している」などの思い込みが生じたならば,それは本書の定義する「プシコ」に該当する。つまり「プシコ」は誰もが有する性質であり,当然ながら筆者の知覚や思考・行動にも「プシコ」は多数存在する。

なぜ敢えて誤解を生みやすい「プシコ」の語を用いたかというと,精神疾患を別世界に位置づけるのではなく,「健常者」の偏った知覚・思考・行動との連続性を含めて「プシコ」と表現したいと考えたためだ。その背景には,一部の医療関係者や報道・出版機関が営利目的あるいは妄想的な思想で不安を煽るような活動をしていること,加えてそれを盲目的に信じて誤った行動をとるような「健常者」も「異常」ではないかと感じたことがある3)*1。さらに脳の仕組みや認知バイアスを学習すると,各精神疾患の基盤となる人間の性質が存在するように思えたため,正常と異常の不明瞭な境界を探ることで精神疾患の理解につながるのではないかと考えた。

*1

筆者の考えが「正常」だという主張ではない。クリント・イーストウッドが「過激主義とは簡単なものだ。自分の意見を決めたら,それで終わり。あまり考える必要がない」,バートランド・ラッセルが「情熱的に支持される意見には,きまってまともな根拠は存在しないものである」と批判したように3),科学的・論理的な考察をせずに安易な結論を出し,周囲に悪影響を及ぼすような行動が「異常」だと感じている。

図 「プシコ」と精神疾患・パーソナリティ症の関係性

本書では「プシコ」を「人間の非合理的な知覚や思考・行動(≒認知バイアス)」と定義し,精神疾患やパーソナリティ症はその中に含めた。

『論語』には「本音が建てまえを超えると,むき出しで野卑。建てまえが本音以上であると,定型的で無味乾燥。内容(本音)と形式(建てまえ)がほどよくともに備わって,はじめて教養人である(一部改変)」4)と記されている。筆者の診療の目標は「各種制限の中で,患者本人のためになる医療を施すこと」5)で間違いないが,どんな患者をも快く受け入れられるほど高尚な人間ではない。かといってすべての「プシコ」に陰性感情が湧くわけでもなく,その間のどこかに位置する一般臨床医の一人である。つらく理不尽な出来事が少なくない医療現場で「プシコ」の用語が消えてなくなることはないだろう。しかし「プシコ」と発したときに,人間の性質や患者の背景,自己のプシコに思いを馳せ,診断や治療をもう一歩進める姿勢をともに築いていけたら筆者として幸甚の至りである。

文 献

1) 佐藤 優, 中村うさぎ:死を語る. PHP研究所, 2017, p186.

2) 加藤 温:診察室の陰性感情. 金芳堂, 2021, p82.

3) スティーブン・スローマン, フィリップ・ファーンバック, 著, 土方奈美, 訳:知ってるつもり―無知の科学―. 早川書房, 2021, p188-211.

4) 加地伸行:論語 ビギナーズ・クラシックス 中国の古典. 角川学芸出版, 2004, p171-9.

5) 鈴木慎吾:外来診療の型 同じ主訴には同じ診断アプローチ! メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2020, p2-3.

謝 辞

本書の発刊は当初の予定を超過し,企画から3年以上が経過してしまった。その間に日本医事新報社の長沢雅氏には読者目線でコメントをいただき,数々の要望に応えていただくことで何とか完成に至ることができた。

筆者が精神疾患を含めた様々な症例を経験できたのは,実践的な診断学を極めた生坂政臣名誉教授のもとで,諸先輩方や仲間達と研鑽した日々の賜物である。

そして千葉中央メディカルセンターでは,急性期の症例を厳しい時間制限の中で多数経験し,自分なりの理論や診察法を模索して形にすることができた。これには各科の先生方のご協力や,臨床研修医との議論が不可欠であった。

日々の診療で得た知見を検証・一般化するには臨床研究が必要であり,その基礎知識や方法論は福原俊一名誉教授の著書や講義を中心にご教示いただいた。

また精神疾患を識(し)るために精神科診療の歴史や複数の理論に目を通したが,筆者には十分に納得して応用できるものを見つけられなかった。一方で,脳の機能や性質に関する研究はエキサイティングな内容に溢れており,数々の優れた論文や書籍がヒトを考察する手がかりとなって,本書の第1章を執筆することができた。中でも池谷裕二教授,V.S. ラマチャンドラン教授,デイビッド・イーグルマン教授の書籍はいずれも面白く,わかりやすく,そして深い内容が満載であった。

寺澤捷年名誉教授は2023年に瑞宝中綬章を受章し,数々の功績が公的に称えられた。しかし,医学を解明し和漢診療学を発展させようとする活力はとどまるところを知らず,若輩者である筆者の前著『外来診療の型』,『続・外来診療の型』(いずれもメディカル・サイエンス・インターナショナル)をもご評価くださり,本書の推薦文を執筆していただく運びとなった。

以上の方々に加え,背中を押してくれる両親と妻,娘と2人の息子達,およびこの場で書ききれない多数の方々に対して,心より御礼申し上げたい。

2025年2月

千葉中央メディカルセンター内科 部長

鈴木慎吾

レビュー

本書の発刊に寄せて

ところが本書『プシコ~脳のしくみから考える 内科外来での精神疾患と器質疾患の診断~』は精神疾患にも同時的に目を向ける事の重要性を唱えるという点で,これまでの総合診療の教科書としては類を見ない,我が邦で初めての画期的な著作と言えるものである。

外来でトラブルになりやすいパーソナリティ症についても解説し,例題でも具体的な注意点が書かれているが,このことは内科医に限らずすべての臨床医にとって非常に有益な記述である。

また,「器質疾患を除外してから精神疾患を検討する」ことは内科医の姿勢としては誤りとは言えないが,精神疾患の治療を困難にしてしまう危険性について指摘しているのは特に注目すべき点である。たとえば,一人の腹痛を繰り返し訴える患者に,器質疾患を除外するために内視鏡検査,CT検査,小腸病変を除外するためのカプセル内視鏡などを次々に行うと,患者は「自分は発見が難しい難病に罹っている」と思い込み,症状が固定化,難治化してしまうと著者は言うのである。

本書のもう一つの魅力は,一見すると精神疾患と考えられる病症の中に,明らかな器質疾患が隠れているという指摘であり,その具体例が多数例提示されていることである。

つまり,歴史的に見て画期的な本書はミクロからマクロに渡る広範な脳科学の研究結果から,ヒトの知覚,意識と無意識,記憶と学習,痛みを含めた脳の仕組みを俯瞰的に解説し,精神疾患の思考・行動を「健常者」の延長で理解できる内容となっている。こういった視点で精神疾患を考察した書籍は,今までにない。

なぜこのような画期的な著作が出版されるに至ったのであろうか。実は著者の鈴木慎吾先生は「非急性疼痛における身体症状症と身体疾患の鑑別スコア開発および検証」で第8回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会の日野原賞を受賞し,同原著論文が精神疾患の国際的な診断基準である『DSM-5-TR(精神疾患の診断・統計マニュアル)』に引用されるという実績を持つほどに精神疾患に対する理解が深いのである。

ただ一つ,読者に求められるのは,本書を通読し(特に第3章の症例),その内容をよく消化吸収し臨床の暗黙知にまで高めて行くことであろう。未消化のままだと,患者さんに誤った確信,すなわち「自分は原因不明の難病だ」と思わせ,症状が固定化,難治化してしまうからである。池波正太郎の『鬼平犯科帳』の火付盗賊改方・長谷川平蔵がそうであったように,「勘働き」が臨床医には求められるようにわたしは考えている。初診時に患者さんと出会ったその瞬間から,精神疾患と器質疾患を同時的に考え,素早く良好な医師・患者関係を築き,効率の良い作戦を立てる「勘働き」が重要である。そしてこの「勘働き」という臨床能力は,本書を熟読し,実践を繰り返し,本当に自分のものとする努力以外にその能力を高める道はないということも指摘しておきたい。

2025年2月

富山大学 名誉教授・元 千葉大学医学部和漢診療学 教授

寺澤捷年

【書評】『プシコ 脳のしくみから考える内科外来での精神疾患と器質疾患の診断』名は体を表すのか,それともそれは鏡に映る己の姿か

これが,仕掛けである。

本書「まえがき」にもあるように,本来は古代ギリシャ語の「霊魂」を意味する普通のニュートラルな言葉である。しかし,医療者の多くはこの言葉をあるカテゴリーの患者グループを指す総称として用い,ときどき(しばしば)そこには侮蔑のニュアンスが込められる。そのニュアンスを敏感に感じ取ってしまう己の中にも,そういうバイアスが潜んでいないか。

私達は本書に試されているのである。

私が生まれた島根県で,人が「部落」というときは,市町村よりも小さな地域という意味でしかなく,そこには差別的なニュアンスはない。私が現在住む近畿地方のような,暗喩は込められていない。もちろん,神戸で私はこのような言葉を使うときは慎重になるだろう。しかし,島根県内で人々が「部落」の話をしているときに,よそから入ってきた人が我々を論難するのは的外れだ。本質と形式がとっ散らかっているのである。日本でよく見る光景ではあるが。

で,忘れがちなのだがタイトルだ。よく読めば本書は「内科外来」の本なのである。内科外来に密かに入り込む「プシコ」の世界。本書に出てくる疾患や病態の殆どは,私達が内科領域で経験するものだ。「プシコ」の世界と「ソマ(肉体)」の世界には連続性があり,しばしば同居,あるいは相互作用を起こしている。内科外来から「プシコ」を切り離して患者を診るのは不可能だし,不合理でもある。しかし,私達は高血圧やCKDのようにすっきりと「プシコ」の世界をタビュレートできない。だから,「プシコ」の一言に逃げてしまい,ときに精神科医に丸投げしてしまうのだ。

それではもったいなさすぎる。内科外来の一番面白いところが失われてしまう,と極言したってよい。

慢性骨盤痛症候群や機能性高体温症,身体症状症,パーソナリティ症などは内科外来の(あるいは救急外来の)コモンディジーズだ。自分の中でアルゴリズムを作り,テキパキと診断,対応できるととても嬉しい。その時,「プシコ」という奇妙な用語(あるいはカテゴリー)は消失する。このアウフヘーベンこそ,本書の読後に得られるカタルシスなのだ。診断に興味のある内科医は……診断に興味のない内科医が形容矛盾なのだと信じたい……必読である。

正誤情報

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。