お知らせ

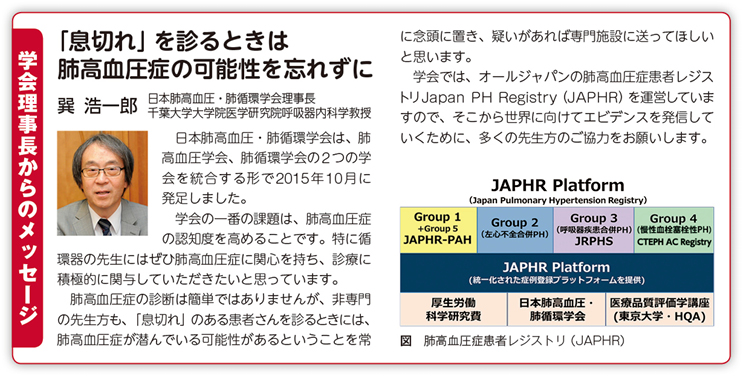

肺高血圧症治療の未来を拓く─日本から世界へエビデンスの発信を〈提供:日本肺高血圧・肺循環学会〉

肺高血圧症の病態解明、治療法の確立にオールジャパンで取り組むべく2015年に設立された日本肺高血圧・肺循環学会の第4回学術集会(会長:渡邉裕司 浜松医科大学理事・副学長)が6月21〜22日、静岡県浜松市で開催された。「日本発のエビデンスを創出し、世界の肺高血圧症患者の治療に貢献したい」という呼びかけの下、学術集会には肺高血圧症に関わる全国の臨床医・研究者が参集し、熱のこもった討議が展開された。

学術集会のプログラムから、「肺高血圧症治療の未来を拓く」をテーマに行われた会長講演・会長特別企画の模様を紹介する。

◉ 会長講演◉

演者:渡邉裕司(浜松医科大学臨床薬理学)

肺高血圧症(PH)は、肺動脈圧が高くなることで心臓と肺の機能障害をもたらす予後不良な進行性の疾患群。「息切れ」「呼吸困難」などが初期症状。病変の存在部位により①肺動脈性肺高血圧症(PAH)、②左心性心疾患に伴うPH、③肺疾患/低酸素血症に伴うPH、④慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)、⑤詳細不明な多因子のメカニズムに伴うPH─の5群に分類され、PAHやCTEPHは国から難病に指定されている。

シルデナフィルの臨床研究を先駆的に実施

講演で渡邉氏は、現在、PAHの初期治療薬の1つとして推奨されているPDE5阻害薬シルデナフィルの研究を先駆的に始めたときのエピソードを紹介。

当時、勃起不全治療薬「バイアグラ」として承認・発売されたばかりのシルデナフィルの作用を調べ「肺高血圧症治療の役に立つのでは」と考えた渡邉氏は、2001年から浜松医大で臨床研究を開始。幸いにも1例目から効果があらわれ、「息切れもなく走ることができました。とてもうれしい限りです」というメールが届くなど患者の声に力を得て研究を進めていった。

しかし、その頃は医師主導治験の制度がなく、製薬企業が承諾しなければ治験は進められなかった。治験開始の相談をしたメーカーから協力を断られ、当初困難に直面した。渡邉氏は、治験を取り巻く当時の状況を振り返り、「症例報告はエビデンスレベルが低いから信頼するに足りないと思われたのかもしれないし、マーケットが小さい難病の治験はメリットがないと判断されたのかもしれない。いろいろな要因があって治験に乗り出してくれなかった」と述べた。

それでも渡邉氏はシルデナフィルの肺高血圧症に対する有効性を信じて開発を諦めず、メディアを通じて肺高血圧症診療に携わる全国の医師に協力を呼びかけるなどして、医療現場でシルデナフィルを試みる機会を増やし、最終的に肺高血圧症治療薬としての承認にこぎ着けることができたという。

「ケーススタディは臨床研究の糸口」

これらの経験から渡邉氏は、日本からエビデンスを発信するには症例報告を軽視しない姿勢が大切と強調。

「ベッドサイドでの注意深い観察が新しい創薬ターゲットの発見や適応拡大につながる。ケーススタディは臨床研究の糸口だと感じている。特に難病の場合は症例数が非常に少なく、ランダム化比較試験(RCT)は極めて難しい。だからこそ症例報告やケースシリーズをエビデンスレベルが低いとないがしろにしてはいけない」と述べ、肺高血圧症患者レジストリの構築などを進める学会の取り組みが日本発の新規治療薬の創出、エビデンスの発信につながることに期待を込めた。

◉ 会長特別企画◉

座長:桑名正隆(日本医科大学アレルギー膠原病内科)

渡邉裕司(浜松医科大学臨床薬理学)

会長特別企画「肺高血圧症治療の未来を拓く」には肺高血圧症治療・研究に携わる若手エキスパート6名がパネリストとして参加。

座長から指定された①日本からどのようなエビデンスを発信すべきか、②Up-front combination治療とSequential combination治療、それぞれの妥当性、③III群PH(肺疾患/低酸素血症に伴うPH)の治療戦略をどう構築するか、④PH、薬物応答性に民族差は存在するか、⑤どのような臨床研究を実践し、新たなエビデンスを発信するか—などの論点に沿って、熱のこもった意見交換が展開された。

日本全体のデータを示す意義を強調

肺高血圧症患者レジストリの構築を通じて日本の治療成績が従来の海外の報告よりも優れていることを明らかにしてきた田村雄一氏(国際医療福祉大学三田病院肺高血圧症センター)は、エビデンスの発信に関して「本当の意味での日本全体のデータを示していくことで日本のデータの良さを示したい。日本はこれだけ医療が発達しているにもかかわらず、まとまったデータが全然出てこないということで、世界から“不思議の国”と思われている」と述べ、オールジャパンの体制で症例登録を進めることの意義を訴えた。

「患者を救う使命」共有し製薬企業も協力を

坂尾誠一郎氏(千葉大学呼吸器内科学)は、III群PHの治療戦略に関して「薬が効く患者のキャラクターが少しずつ分かってきているのが現状。しかし、いくつかの企業にIII群で小さなRCTをお願いしたが、渡邉先生が会長講演で指摘されたように、企業側には市場性の問題と、試験がうまくいかなかったときに薬に傷がつくという懸念があり、なかなか前に進まない」と述べ、製薬企業も「患者を救う使命」を共有し、治療法確立のために積極的に協力してほしいと呼びかけた。

片岡雅晴氏(慶應義塾大学循環器内科)は、民族差などの問題に関し「日本人だけの民族差等のエビデンスを構築するには、臨床情報とゲノム情報を含めた臨床検査の情報、患者の生活習慣の情報を丁寧に組み合わせる取り組みが必要」と指摘した。

「オールジャパンでサポートを」

進行役を務めた桑名正隆氏は「世界に先行して日本で広がった治療法でありながら、いつの間にか海外で先にやっているように言われる現状がある。少しでも将来につながるようなエビデンスがあれば、それを日本発のエビデンスとしてオールジャパンでサポートしていくべきだ」と強調。

渡邉氏は「肺高血圧症治療は進歩しているが、いろいろな課題が残っている。このような意見交換、情報共有がまさに肺高血圧症治療の未来を拓いていくことにつながると感じた」と述べ、議論を締めくくった。