お知らせ

10月からコロナ特例はどうなる(下)─医療提供体制は重点的・集中的支援へ【まとめてみました】

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う特例措置について、10月以降の取り扱いがこのほど決定した。2024年4月に通常医療に完全移行させるために、この半年間どのように対応するのか。前回の診療報酬に続き、今回は医療提供体制を取り上げる。9月15日付の事務連絡通知を基に「移行計画」、病床確保料、患者への公費支援を中心に概括する。

外来対応医療機関のさらなる拡大目指す

これまでの「移行計画」の対象期間は9月末まで。これを24年3月末まで延長する。確保病床によらない形での患者受入を進めつつ、冬の感染拡大に対応するため、期間・対象者を重点化した上で確保病床の仕組みも継続する、というのが基本的な考え方だ。厚労省は都道府県に対し、新たな計画を10月末までに提出するよう求めている。

「移行計画」では今回、「外来医療体制」が具体的記載事項として新たに定められた。①現在の体制、②今後の確保・拡充の方針―を盛り込み、外来対応医療機関の増加を図る。政府が今年3月に掲げた目標は「全国で最大約6.4万」で、9月6日時点の実績は約4.9万。都道府県によって指定状況にばらつきがあることから、特に「普段から自院にかかっている患者」以外に対応する医療機関(9月6日時点で約3.6万)が増加するよう、厚労省は都道府県に対し、医療機関に働きかけるよう要請している。

都道府県が外来対応医療機関名を公表する仕組みも当面継続する。ただし通知では、公表の取り扱いについて、冬の感染拡大に先立って「必要な見直しを検討する」としている。

病床確保料の支給対象期間・病床を限定

入院では、重症・中等症Ⅱも含めて確保病床によらず幅広い医療機関で受入体制を確保することがこの半年間の課題だ。そのため医療機関の機能(急性期、後方支援、症状悪化・軽快の際の転院など)に応じた連携が進むよう、関係者の合意形成を求めている。

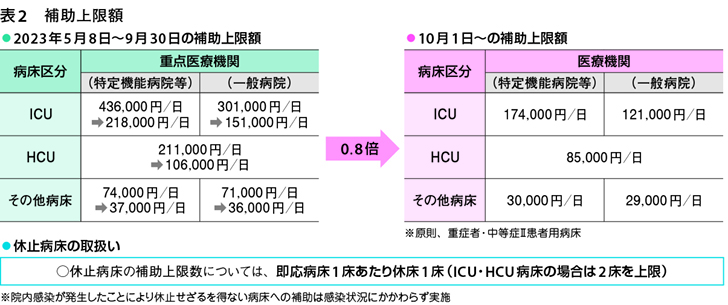

病床確保料の支給のあり方も見直す。これまでの重点医療機関(約3000機関)の区分を廃止し、支給の対象期間、対象病床を限定する。

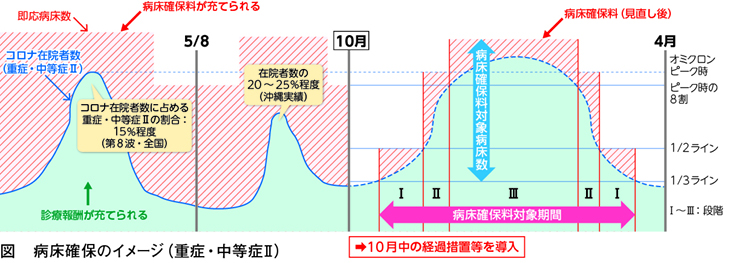

対象期間の具体的なイメージは図の通り。オミクロン株によるピーク時の在院者数(都道府県により第7波または第8波のどちらか多い方)の3分の1を超えた期間に限定するもので、従来より相当限られることになりそうだ。

対象病床も病棟単位ではなく、①重症・中等症Ⅱの患者、②特別な配慮が必要な患者(妊産婦、認知症患者等)、③医師の判断で特にリスクが高いと認められる患者(中等症Ⅱへの悪化が懸念される緊急性の高い患者等)─が入院する病床に重点化する。今夏の沖縄県の実績から、これらの患者は全在院者の25%程度と推計されている。

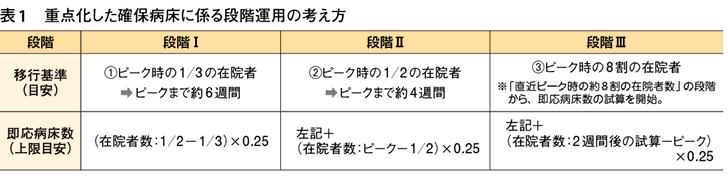

事務連絡では、感染状況に応じた段階や即応病床数(上限目安)が提示された(表1)。病床確保料が支給される即応病床は、各段階の在院者数の25%として計算する。都道府県はこの目安に基づいて病床確保計画を策定し、運用することになる。なお、休止病床の補助上限数は従来通り即応病床1床につき1床(ICU、HCUは2床)とする。

補助上限額も引き下げる(表2)。ただし、以前に比べて50%の水準になった5月8日の見直しとは異なり、今回は80%程度とした。

確保病床のあり方を見直す一方で、それ以外の病床での入院患者の受け入れを進めるため、医療機関によるG-MIS(医療機関等情報支援システム)への入力も徹底するよう求めている。

抗ウイルス薬の処方で患者負担に上限

これまで全額が公費支援の対象とされてきた薬剤費の自己負担分について、10月からは自己負担率に応じて上限を設ける仕組みに変更する。1回の治療当たりで、1割負担の場合は3000円、2割負担の場合は6000円、3割負担の場合は9000円。これは24年3月末までの措置。

対象となる治療薬は経口薬のラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、点滴薬のベクルリーの4品目(中和抗体薬のゼビュディなどは国が無償で医療機関に配分しているため薬剤費は発生しない)。

入院医療費の自己負担については、高額療養費の自己負担限度額からこれまで月単位で2万円を減額していたのを、1万円の減額とする(医療費比例額が含まれる場合はその比例額に5000円を加えた額を減額)。これも24年3月末までの措置。

これらの公費支援は保険請求の枠組みで行い、医療機関は審査支払機関を通じて都道府県に請求する。医療機関は、窓口で患者の自己負担割合や、入院期間中に患者の所得区分を確認する必要がある。

このほか行政検査の取り扱いは従来通り。宿泊療養(高齢者、妊婦用)は予定通り9月末で廃止する。

10月中は病床確保料で激変緩和措置

日本医師会の釜萢敏常任理事は9月20日の定例会見で特例措置の見直しについてコメントした。病床確保料について、10月の間は、段階Ⅰに達しない場合でも病床確保料を支給する激変緩和措置を取るよう強く申し入れ、それが実現したことを紹介。しかし今後は病床確保料を支給される医療機関は大幅に減るとの見通しを示した。