お知らせ

特集:知っておきたい腎臓リハビリテーション─透析患者における運動療法

1984年帝京大学医学部卒。同愛記念病院内科医員,両国駅前クリニック院長を経て現職。透析患者のQOL向上を目的とし早期から運動療法に取り組んでいる。全国各地で講演を行 い,多くの施設からの見学を受け入れている。

1 腎臓病と運動の関係

- 適度な運動は腎機能低下を進行させずむしろ腎保護的に作用する。

- 適度な運動が透析患者の運動耐容能の改善や,日常生活動作(ADL),生命予後の向上に役立つ。

- 2022年4月から「透析時運動指導等加算」が保険収載された。

2 腎臓リハビリテーションガイドライン

- 腎臓リハビリテーションという概念が生まれ,『腎臓リハビリテーションガイドライン』も発行された。

3 透析患者の現状

- 透析患者は高齢者が多く,サルコペニアやフレイルの合併率が高い。

- 透析患者の運動耐容能は低下している。

4 透析中の運動療法を始めるにあたって

- 運動チームを中心に医療従事者教育を行うことが大事である。

5 効果的な運動を行うための基本事項

- 運動の3大原理(過負荷,特異性,可逆性)を理解して運動療法を進める。

- 監視型運動療法で開始し,ADLが改善すれば非監視型運動療法も実施する。

- 運動強度は,主観的運動強度(Borg指数)で決定することが現実的である。

6 運動療法の実際

- short physical performance battery(SPPB)で移動能力と身体機能を評価し,監視型運動療法の対象者を選別する。

- 運動療法は循環動態が安定してくる透析開始30分後から前半の間が勧められる。

- 5~10回程度行う運動をいくつか組み合わせて1セットとして,2~3セット行うことが勧められる。回数は身体能力に応じてBorg指数10~13で調整するとよい。

- 6カ月ごとにSPPBを行って運動療法の効果を評価する。

7 つばさミュージックエクササイズ(TMX)の紹介

- TMXは,DVDを利用して音楽やリズムに合わせて透析患者が一斉に行う低強度の運動療法である。

- 医療従事者の声かけや励ましが,継続率につながる。

1 腎臓病と運動の関係

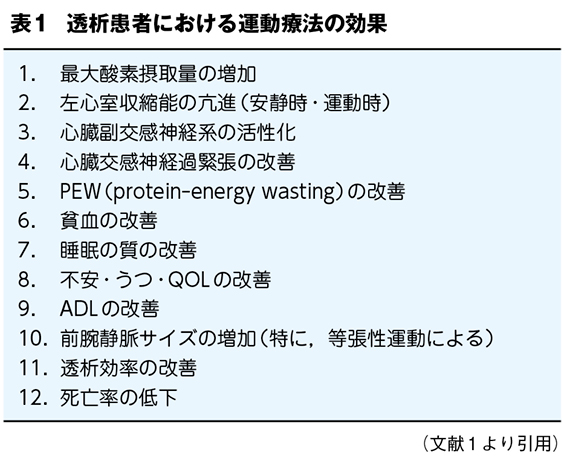

腎臓病は1990年代までは保存期,透析期いずれにおいても,安静にすることが治療の第一手段であったが,腎疾患モデル動物を対象とした基礎研究や,慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)患者を対象とした介入研究などを通じて,適度な運動は腎機能低下を進行させずむしろ腎保護的に作用することが明らかになっている1)。また,運動をしない透析患者では生命予後が悪いこと,適度な運動を行うことが透析患者の運動耐容能の改善や,日常生活動作(activities of daily living:ADL),生命予後の向上に役立つことなどが示されてきた(表1)1)。2016年には糖尿病性腎症の患者に対して,透析導入遅延を目的に質の高い運動指導を行った際に算定できる「腎不全期患者指導加算」が,2018年にはeGFR 45mL/分/1.73m2未満の糖尿病性腎症の患者に適切な運動指導を行った際に算定できる「高度腎機能障害患者指導加算」が収載された。さらに2022年4月から初めて透析患者に対して,透析中の運動療法を行った際に算定できる「透析時運動指導等加算」が保険収載されている。

2 日本腎臓リハビリテーション学会の設立と 『腎臓リハビリテーションガイドライン』

運動することが腎臓病患者の予後に好影響を及ぼすことが明らかとなり,脳卒中や心臓病,呼吸器疾患などでは確立されているリハビリテーションを腎臓病領域にも適用して普及させようと,腎臓リハビリテーションという概念が生まれ,2011年には日本腎臓リハビリテーション学会が設立された。会員数は2011年の開設時には125名であったが,2017年722名,2020年1620名,2023年3009名と増加している。

腎臓リハビリテーションは,CKDによる身体的・精神的影響を軽減させ,症状を調整し,生命予後を改善し,心理社会的ならびに職業的な状況を改善することを目的として,運動療法,食事療法,薬物療法,精神・心理的サポートなどを行う,長期にわたる包括的なプログラムである2)。腎臓リハビリテーションの中核である運動療法は,透析患者に対して運動耐容能改善,蛋白質異化抑制,QOL改善などをもたらすことが明らかにされており,治療のゴールはサルコペニア・フレイルの予防,骨格筋量,筋肉の機能維持である。

腎臓リハビリテーションの成果ならびに具体的な実践方法が医療専門職の間で共有されることを目的として『腎臓リハビリテーションガイドライン』が発行されている(図1)2)。『腎臓リハビリテーションガイドライン』は『Minds診療ガイドライン作成の手引き2014』に則り,6項目の臨床上の問題点(clinical question:CQ)を策定し,システマティックレビューに基づいた,最終的な推奨が提示されている。腎臓リハビリテーションの概念,評価法,具体的な実践方法など総論的な解説も含まれている2)。

「運動療法は透析患者において有用か?」のCQに対しては,中等度のエビデンスの強さであるB評価で「透析患者における運動療法は,運動耐容能,歩行機能,身体的QOLの改善効果が示唆されるために,行うことを推奨する」とされている。6項目のCQの中では最も高評価である2)。