お知らせ

(2)急性大動脈解離の内科的治療と外科的治療[特集:救命率向上のための大動脈解離の知識]

急性大動脈解離は経時的に状態が変化するため早期診断・治療が必要であり,速やかに専門医へコンサルトすることが重要である

Stanford A型急性大動脈解離の外科的治療はエントリー切除を目的として大動脈人工血管置換術を行う

合併症のないStanford B型急性大動脈解離は内科的治療を行う

Stanford B型急性大動脈解離の合併症として破裂,大動脈径の急速拡大,持続する疼痛,解離による臓器虚血などがあり,外科的治療もしくは血管内治療を行う

1. 急性大動脈解離の救命率の向上のために

未治療の急性大動脈解離は状態が急激に変化し,心タンポナーデ,大動脈破裂,臓器虚血など生命を脅かす合併症を生じ,大動脈解離発症後から経時的に死亡率が増加する1)。急性大動脈解離の治療において救命率を向上させるためには,診断がつきしだい,速やかに循環管理と疼痛コントロールを行って全身動態を安定させることが重要である。同時に専門医・専門施設へコンサルトし,適切な治療を行うことである。専門医によって行われる治療を理解することが救命率の向上につながると思われるため,本稿では,急性大動脈解離の内科的治療と外科的治療について概説する。

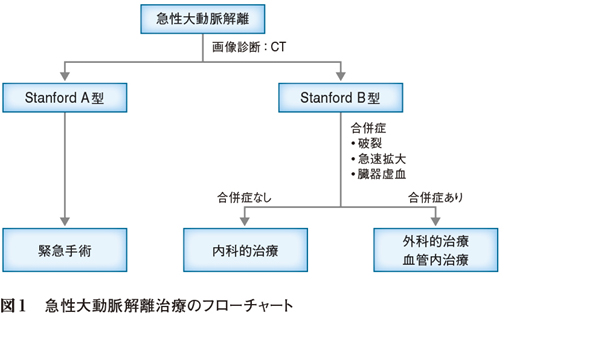

2. 治療方法の選択(図1)

急性大動脈解離の治療方法の選択は予後を左右するため,重要な判断が迫られる。一般的にはStanford A型急性大動脈解離は緊急手術を選択する。Stanford B型急性大動脈解離は破裂,大動脈径の急速拡大,持続する疼痛,解離による臓器虚血などの合併症の有無によって治療方法が異なる。合併症を有さないStanford B型急性大動脈解離に対しては内科的治療を選択し,合併症を有する場合は外科的治療もしくは血管内治療を行う。

特殊例ではあるが,合併症を伴わないStanford A型偽腔閉塞型急性大動脈解離の治療方法は議論がわかれる。欧米では偽腔開存型と同様に外科的治療が主流であるが,日本や韓国では内科的治療を選択することも多く,日本循環器学会のガイドラインでは内科的治療の推奨度はClassⅡaである1)。また,内科的治療を選択した場合は,厳密な循環管理と頻回の画像診断でのフォローを推奨している。ただし,ulcer-like projection(ULP)を有する場合や,大動脈径が50mm以上,血腫の径が11mm以上の場合は解離の進行において高危険群であり,ガイドラインでも外科的治療を推奨している。Stanford A型偽腔閉塞型急性大動脈解離に対して内科的治療を選択した報告では,経過中に約30~40%で解離の進行を認め手術に至っている2)。そのため,内科的治療を選択した場合は常に外科的治療の可能性を考慮し,いつでも手術ができる体制で管理する必要がある。偽腔閉塞型と診断されていても実際には1回の画像診断で断定することは難しく,血腫自体も非常に脆弱であるため,破裂の危険性を考慮し,当センターでは外科的治療を第一選択としている。

残り5,719文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する