お知らせ

(3)大動脈解離の慢性期における管理と治療法 [特集:救命率向上のための大動脈解離の知識]

大動脈解離発症後2週間を経過すると「慢性」の扱いになるが,2週間〜1カ月は「亜急性期」であり急性に準じた管理が必要である

急性解離は外科治療後の再手術例と保存的治療後の慢性期初回手術例にわけられるが,手術適応基準(最大短径55~60mm)は変わらない

遺残解離に加え,A型解離では大動脈弁閉鎖不全が問題になり,心エコーでの定期的なフォローが必要となる

A型解離の弓部遺残解離の症例では,末梢側吻合に際しエレファントトランク(ET)法もしくはフローズンET(オープンステント)法を併用する

B型解離の急性期から慢性期初期においては,ステントグラフト内挿術(TEVAR)の優位性が証明されてきているが,それ以降の慢性期においてはTEVARの根治性がやや低く,直達手術が優先される

1. 大動脈解離慢性期移行患者におけるわが国の現状

最近の急性解離に対する緊急手術の成績の向上は著しい。日本胸部外科学会の年次報告(2012年)1)においても,Stanford A型に対する緊急手術の死亡率は上行置換9.5%,上行弓部置換10.5%であり,慢性解離に対するそれは上行置換2.7%,上行弓部置換6.0%とさらに良好である。一方,Stanford B型に対する下行置換の成績(死亡率)は急性期21.2%,慢性期7.8%で,特に前者が不良である。したがって最近では,急性期におけるステントグラフト内挿術(thoracic endovascular aortic repair:TEVAR)の適応範囲が広がってきている。いずれにしても,耐術生存率の向上から慢性期に移行する患者が増加し,初回治療の内容もTEVARを含め種々雑多であり,再手術の時期,内容を含め,慢性解離に対する管理・治療法の重要性が増してきている。慢性解離の定義は「発症後2週間を経過した状態」であり,2週間~1カ月の「亜急性期」と1カ月以上を経過した「慢性期」では管理や治療法も異なる。

本稿においては,大動脈解離の慢性期における管理と治療法に絞って記述する。

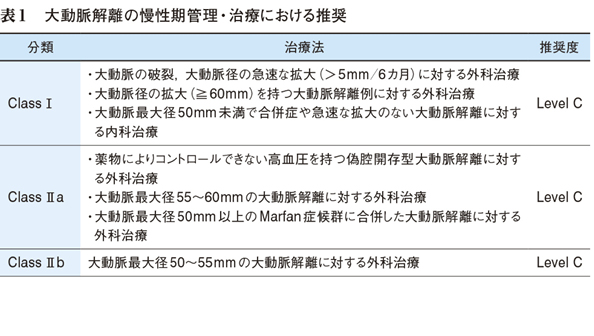

1 ガイドラインでの大動脈解離の慢性期治療における推奨2)

関連学会合同研究班による「大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン(2011年改訂版)」における大動脈解離の慢性期管理・治療における推奨を表1にまとめた。

2 急性期における慢性期予後不良因子2)

同様にガイドラインにおいて,急性期における慢性期予後不良因子が明記されている(表2)。このような条件に当てはまる症例には,特に厳重な管理と定期的な画像評価が必要となる。

残り4,533文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する