お知らせ

間質性肺炎・肺線維症のパラダイムシフト[内科懇話会]

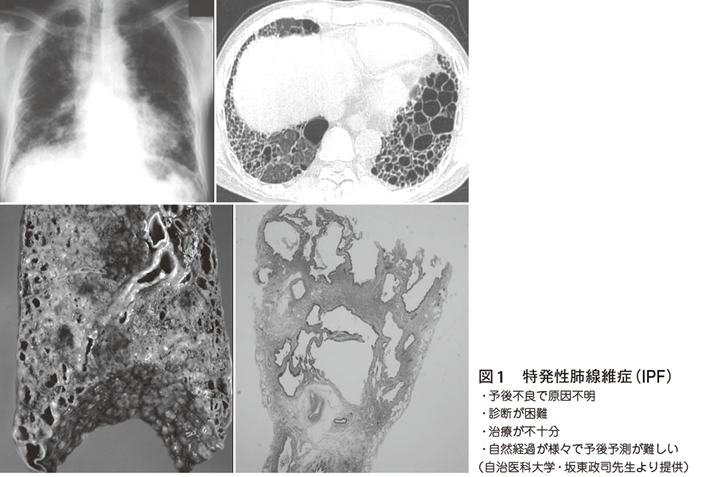

特発性肺線維症(IPF)は特発性間質性肺炎(IIPs)の一型で,最も予後不良である

分類学的な議論から治療戦略の議論へのパラダイムシフトが起きている

IPFの治療薬にはピルフェニドンとニンテダニブの2種類がある

かつて推奨されていたステロイドと免疫抑制薬は,現在の国際ガイドラインでは「使用しないことを強く推奨する」と記載されている

IPFの病態の共通項として「上皮細胞の死にやすさ」やテロメア長の短縮が注目されている

◉ 分類学的議論から治療戦略の議論へ

特発性肺線維症(idiopathic pulmonary fibrosis:IPF)は特発性間質性肺炎(idiopathic interstitial pneumonias:IIPs)の中でも最も予後不良で,私たち難病に取り組む者は,この疾患の前に屈辱的な経験をしてきました。症状は,肺に種々の大きさの網目状の陰影がみられる「網状影」と,肺に無数の穴があく「蜂巣肺」が特徴的で(図1),約半数が呼吸不全で死亡します。

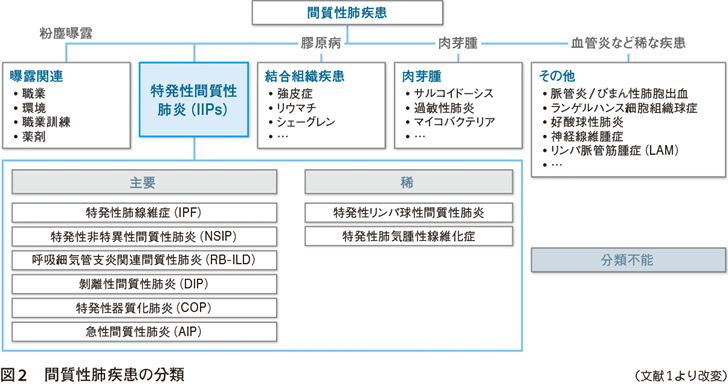

IPFには似て非なる疾患がたくさんあるため,これまで分類学的な議論に終始してきましたが,少しずつマネージメントに関する議論も始まってきています。具体的に言うと,治療戦略が「ステロイドと免疫抑制薬による症状緩和」から「抗線維化薬による線維化の進行抑制」に変化してきています。ただし,まだ治療法が確立されているわけではありません。病因論的には,粉塵曝露,膠原病,肉芽腫性疾患,ごく稀な血管炎が主な原因として挙げられます。しかし原因不明の場合が多く,いまだに分類しきれない部分も残っています(図2)1)。

2014年の「北海道study」では,厚生労働省難治性疾患克服研究事業びまん性肺疾患調査研究班は,IIPsの新規特定疾患医療受給者として登録された患者を対象に疫学調査を行いました。結果は,IPFの有病率は10万人当たり10.0人,累積罹患率は2.23人で男性に多く,50歳以上が多数を占めました。IPFが加齢に伴う疾患であることは世界的に共通した理解だと思います。最近では女性の喫煙者が増えることによって女性患者も増えてきています。

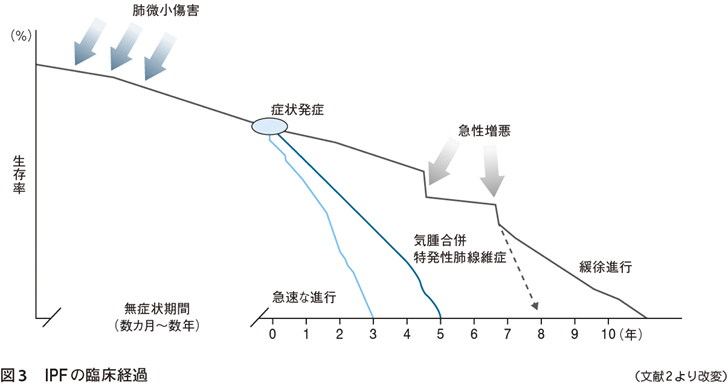

サンフランシスコ大学のTalmadge E. King先生は,IPFを「とにかくだんだん悪くなって,ベースラインに達すると亡くなってしまう」と表現していますが,急性増悪,合併症を伴うなど経過は多様です(図3)2)。初期の段階で見つかることはほとんどなく,自覚症状や明らかな症状が出るまで,潜在性の状態が長く続いているものと推測されます。わが国では,CT検診などで網状影が少し見つかると病院に紹介されることもありますが,稀なケースと言えます。

残り5,163文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する