お知らせ

FOCUS:まとめてみました!喘息治療薬〈治療の考え方と処方の実際〉

◉吸入ステロイド(ICS)が喘息治療の中心:すべての治療ステップにおいてICSが基本。炎症抑制・QOL改善・喘息死の予防などに欠かせません。ただし,高用量のICSを漫然と使用することは避けて適正使用を心がけましょう。

◉「喘息らしさ」を見抜く問診力がカギ:診断には単一の検査よりも,変動性のある症状や誘因・生活背景を掘り下げた問診が最も重要です。確信が得られるまで繰り返し確認しましょう。

◉治療目標は「臨床的寛解」へ:薬物治療だけでなく,環境整備・患者教育・併存症管理も含めた包括的なアプローチで,ACT≧23点,増悪なし,経口ステロイド(OCS)なしといった「臨床的寛解」をめざしましょう。

◉生物学的製剤は「最後の手段」ではなく「早めの選択肢」と考える:難治性喘息には2型炎症の指標(好酸球,FeNO,IgE)を定期的にチェックし,生物学的製剤の早期導入を検討しましょう。

◉吸入デバイスとアドヒアランスが治療効果を左右する:喘息治療では吸入デバイスごとの薬剤指導が不可欠です。患者の年齢や理解力に応じた吸入デバイスを選びましょう。

❶ 喘息を疑ったら

(1) 喘息はどうやって診断する?

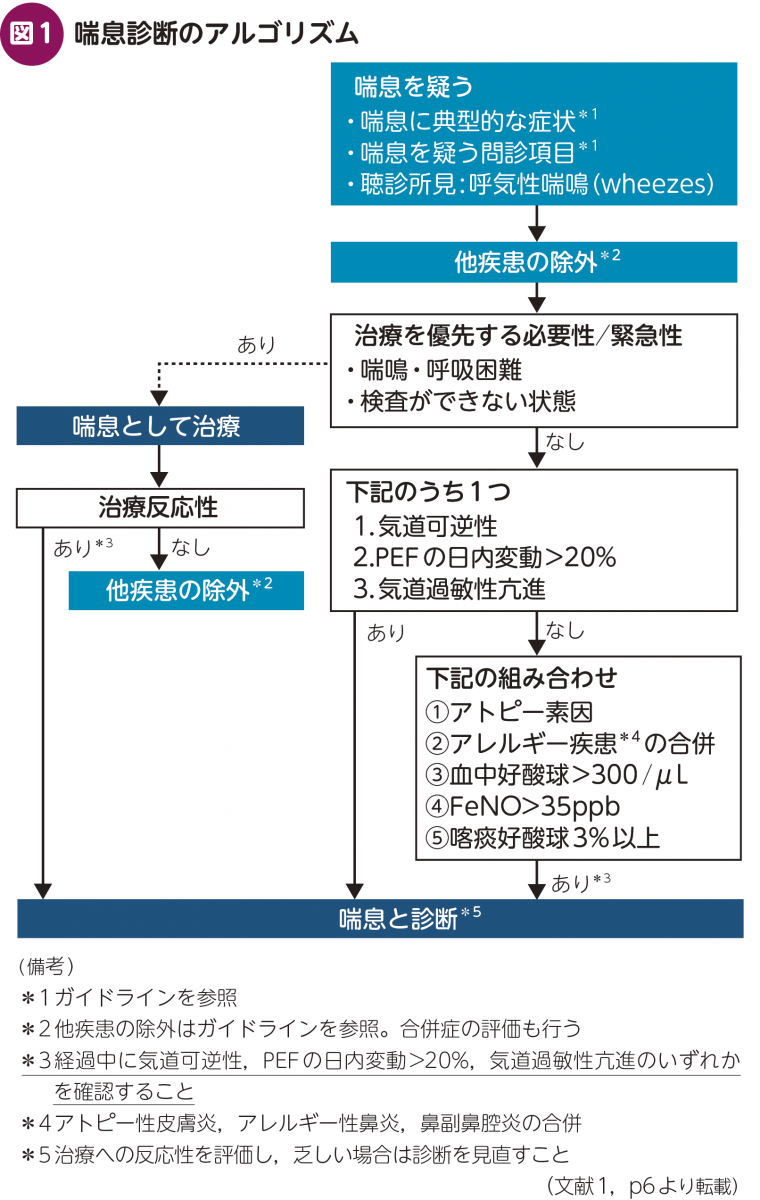

気管支喘息はガイドラインでは「気道の慢性炎症を本態とし,変動性を持った気道狭窄による喘鳴,呼吸困難,胸苦しさや咳などの臨床症状で特徴付けられる疾患」と定義されています1)。「気道の慢性炎症」とか「変動性のある」とか「喘鳴や呼吸困難」といった,個別の特徴はわかりやすいのですが,それを実臨床で見つけていく,診断していくことは呼吸器専門医でも結構難しいと考えています。喘息診療で難しい点は,「この検査が陽性だから喘息」「この所見を認めるから喘息」といった単一の基準では簡単に診断できないことです。喘鳴や呼吸困難,咳などは肺炎や慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease:COPD)などのほかの呼吸器疾患や心疾患などでも同様の症状を示すことがありますので,繰り返しの診察や問診・検査で「喘息らしさ」を突き止めていくことが重要となります(図1)。

(2) 喘息を疑ったときの診療

喘息の診断には「ゴールドスタンダード」と言われるような客観的な指標はありません。種々の喘息を疑う所見や問診・身体所見を総合的に判断して「喘息」と診断します。

喘息に比較的特徴的なのは「喘鳴」と「呼吸困難」です。喘息の際に典型的に認められる症状としては,

①変動性や季節性のある喘鳴・息切れ・咳・胸部絞扼感などの症状がある

②1日のうち,夜間や早朝に増悪する傾向がある

③症状が感冒・運動・アレルゲン曝露・天候の変化・笑い・大気汚染・強い臭気などで誘発される

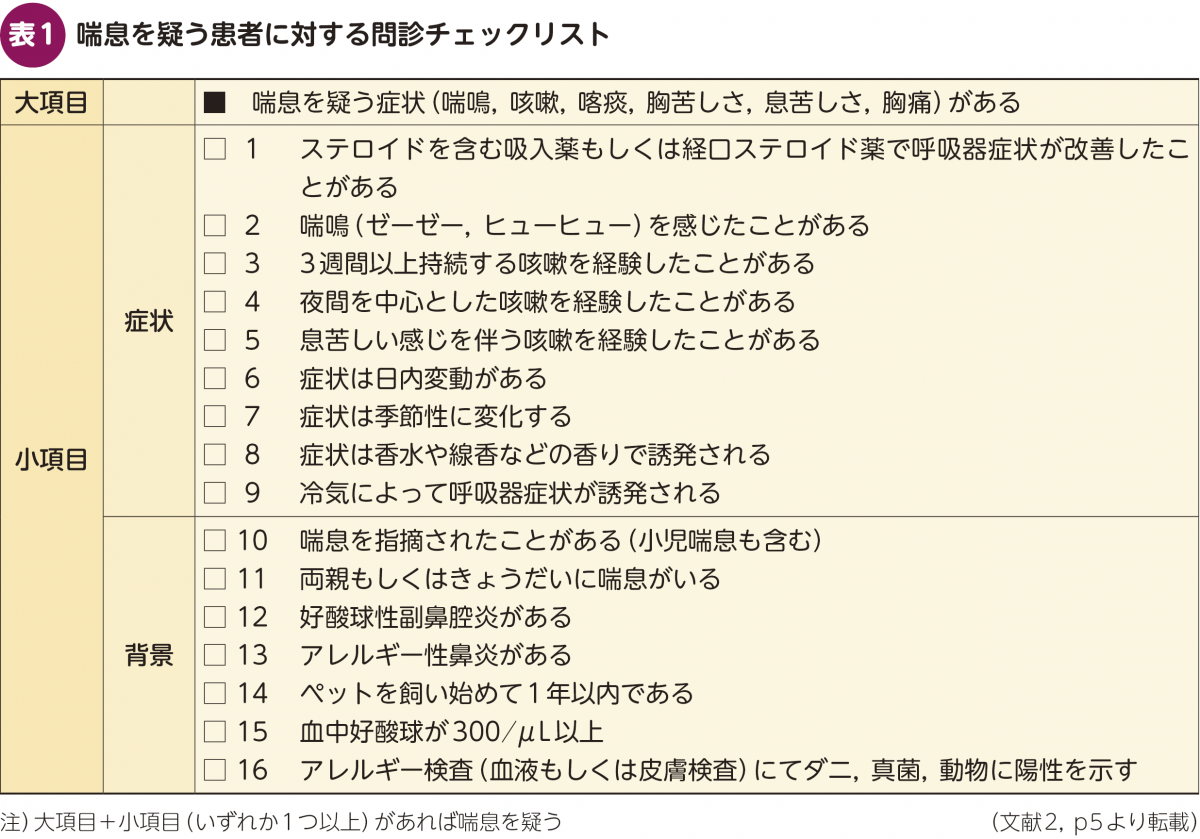

があり,これらが問診で聞かれる場合には「喘息」の可能性が高まります。『喘息診療実践ガイドライン2024』2)では喘息を疑う症状の大項目1つと小項目1つ以上を認めれば喘息を疑って診療せよ,という流れで考えられています(表1)。

喘鳴や咳嗽があり,それらの症状に日内変動や季節性があるような場合に喘息を疑います。そのような喘息疑いに特徴的な症状が複数認められ,「これは喘息だろう」と考えたときには,さらに追加の問診を進めていきます。

①症状の初発時期(小児喘息なのか,成人発症なのか)

②過去に医療機関の受診はあるか

③症状に対する治療歴・治療反応性はあるか

④既往歴:鼻副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎・アトピー性皮膚炎・薬剤アレルギー・食物アレルギーなど

⑤喫煙歴:喫煙開始年齢・たばこの本数・加熱式たばこの使用や受動喫煙の有無

⑥生活歴:居住環境やペット飼育の有無

⑦職業歴:仕事と症状の関連,粉塵曝露の有無

⑧家族歴:アトピー素因や喘息の家族歴

といった情報を収集し,「いよいよこれは喘息だろう」と喘息らしさを固めていき治療をスタートします。

プレミアム会員向けコンテンツです

→ログインした状態で続きを読む