お知らせ

大腸ポリープ[私の治療]

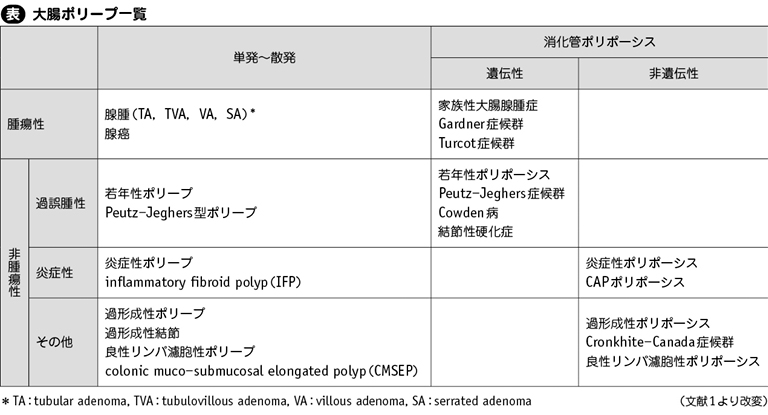

消化管内腔に突出した形態を有する上皮性の病変の総称である。いまだ用語の定義にはあいまいな部分があり,厳密には病名ではない。大きく,腫瘍性病変と非腫瘍性病変にわけられる(表)1)。治療の適応となる大多数は腫瘍性病変であり,その適否を決めるのはがん化リスクとの兼ね合いである。

▶診断のポイント

大腸管腔に突出する隆起性病変であっても,粘膜下腫瘍や壁外腫瘍は「大腸ポリープ」のカテゴリーに含まれない。大腸ポリープの存在診断は比較的容易で,より重要なのは質的診断である。肉眼所見から,いかに病理所見に迫れるかが診断のポイントと言える。最も信頼性の高い診断法は内視鏡診断である。

▶私の治療方針

【腺腫性ポリープ】

大腸ポリープの中で最もがん化との関わりが深い。この発がん機構はadenoma-carcinoma sequenceという言葉で知られており,がん化に関与する遺伝子異常が複数同定されている。さらに大規模な臨床研究で,内視鏡的切除が,将来的な大腸癌の発生や大腸癌死を抑制することも証明されている。一方で,遭遇頻度の高い良性腫瘍という側面もあり,見つければすべて治療適応というわけではない。

拡大内視鏡による質的診断と,ポリープの大きさが,治療の適否の決め手となる。内視鏡診断でがんを疑う所見があれば,大きさにかかわらず切除適応である。10mm大で担がん率は約10%あり,大きさに比例してそのリスクは上昇することが知られている。わが国のガイドラインでは,大きさ6mm以上と診断すれば,肉眼的にがんの所見がなくても治療適応としている。逆に,5mm以下の病変は担がんリスクがきわめて少ないと考えられ,経過観察が許容されている。

【過形成性ポリープ】

古典的には,非腫瘍性病変と考えられてきた。ところが,かつて過形成性ポリープとして一括りにされていた病変の中に,がん化するものがあることがわかり,最近は鋸歯状病変のひとつとする考え方が主流である。鋸歯状病変のうち,sessile serrated lesions(SSL)や,traditional serrated adenoma(TSA)は腫瘍性病変として,特に10mmを超えるものは内視鏡的切除の適応である。前者は非腫瘍性のhyperplastic polyp(HP)と鑑別が難しいことがあるが,表層の粘液付着が顕著なことが多く,時に質的診断や治療方針の立案に役立つ。

【過誤腫性ポリープ】

単発~散発例に加えて,いくつかの消化管ポリポーシス症候群で認められる。若年性ポリープ型と,Peutz-Jeghers型の2種類があり,後者は低率ながらがん化のリスクがある。基本的には非腫瘍性病変のため,必ずしも治療の適応となるわけではない。しかし,出血や貧血進行の原因になったり,大きくなると腸重積の原因になったりすることがあり,これらの理由で切除適応になることがある。

【炎症性ポリープ】

非腫瘍性病変の代表格で,治療の適応はない。炎症性腸疾患,特に潰瘍性大腸炎を背景に発生する場合は,多発する傾向がある。発赤しているものが多く,多発する炎症性ポリープの中に,治療適応の腺腫性ポリープが紛れていないか,注意して観察する必要がある。

【がん腫】

早期大腸癌の中にも,ポリープの形態をとるものがある。進行がんになると「大腸ポリープ」とは呼ばれないことが一般的である。なお,大腸癌取扱い規約の肉眼型分類で「0-I:隆起型」であることは,すなわち「大腸ポリープ」であることの十分条件である。壁深達度,脈管侵襲,簇出などの因子が一定の条件を満たせば,所属リンパ節転移のリスクがほぼ否定されており,内視鏡的切除で根治させることができる。これらの条件を外れるものに関しては,外科的手術が勧められる。

残り1,201文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する