お知らせ

卒後・生涯教育におけるデジタル教育の充実はなぜ必要か?〜長谷川仁志(秋田大学大学院医学教育学講座教授)【この人に聞きたい】

e-ラーニングはレクチャーのみならず、

シミュレーションのオンライン配信、動画・音声付き演習問題(セルフアセスメント)など、

次世代医療のための様々な活用方法がある

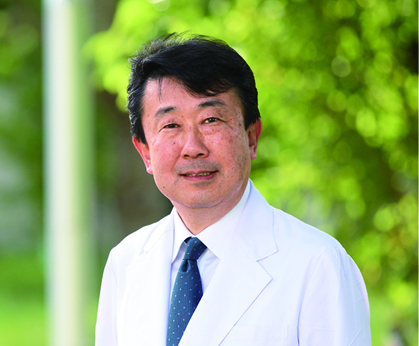

はせがわ ひとし:1988年秋田大学医学部卒。秋田大学医学部内科学講座循環器内科学・呼吸器内科学分野准教授、総合地域医療推進学講座教授などを経て、2013年より医学教育学講座教授。秋田大学医学部附属病院総合臨床教育研修センター長。あきた医師総合支援センター長。秋田県医師会理事。2016年より日本医師会生涯教育推進委員会の委員長、2020年より日本医学教育学会理事を務める。

新型コロナパンデミック後、日本の医学教育においてもデジタル教育が急速に進められているが、欧米との差はまだまだ大きいとの指摘がある。卒前教育と卒後臨床研修・生涯教育をシームレスにつなぎ、医師の基本的診療実践力を保証していくためには、e-ラーニングなどデジタル教育の飛躍的な充実が必要とかねて主張する秋田大の長谷川仁志教授に、その理由と医学教育の将来像を尋ねた。

─デジタル教育のメリットはどこにありますか。

まず講義・講演会に関しては、従来は会場まで足を運ぶ必要がありましたが、オンラインならどこからでも参加できます。オンデマンドにすればいつでもどこでも聴けますし、セルフアセスメントの演習問題などもセットで充実することができます。海外では、各項目100〜200問という症例ベースの問題を解くことで高度な実践的能力を身につけています。

シミュレーション実習をオンライン化すれば、Zoomのカメラ用PCを5台くらい設置することで、より臨床現場に近い状況で数百人の受講者を対象に実習をすることができます。オンライン実習は全員がイヤホンで参加するので、例えば聴診所見をZoomで流すと受講者全員がリアルに肺の音や心臓の音を聴くことができます。

デジタル教育というと、動画の講義を視聴する形が目につきますが、それだけではなく、実践的な演習問題、聴診などの診察のトレーニングもでき、セルフチェックテストも解説を見ながら繰り返しできる。これを医学教育に活用しない手はないと思っています。