お知らせ

うつ病と抑うつ状態[私の治療]

精神疾患の「うつ病」は,国際疾病分類(ICD-10)や「DSM-5精神障害の診断・統計マニュアル」で定義され,1日中の心身の機能低下が2週間以上続くことで疑われる。病因は特定のものではなく,多因的な「抑うつ状態」より鑑別されるものである。

在宅医療とは,患者と家族の生活の現場に,介護・医療のケアスタッフとともに丸ごと関与するものであり,病院医療の外にあって,その補完的な役割を求められてもいる。在宅の場では,様々な心身の疾患・障害・活動性低下の状態には,その発症の前から継続的に関わらざるをえない。さらに大半の患者は受診困難と言われて在宅医療に移行した方々であるため,多因的な抑うつ状態とその対応を,始まりから継続して引き受けなければならない。

▶治療以前の考え方

鑑別以前の混沌とした状況を,一般社会で受け取られている「うつ状態」ととらえて,在宅医療の分野で,我々がどのようにアセスメント(特性を見抜き,対処を考える)をして,どのようなアプローチをすべきかが本稿のテーマである。

以前の闊達な活動状態とは何か違う,おかしいと感じた在宅スタッフが,このうつ状態に,どのように関与するか,ポイントは2つに集約できる。

当事者がどんな不調を感じるかは,体の症状の自覚が,まず主な訴えになる。たとえば,めまい・動悸・頭痛・腹痛・背部痛・呼吸困難感・下痢・便秘・しびれ感が挙げられる。それぞれの症状を,通院可能な間は,多様な専門医(耳鼻科・循環器内科・神経内科・消化器内科・呼吸器内科・整形外科)で精査し,原因が特定できず悩むことになる。総合内科や心療内科では,これらの不調が,自律神経系で交感神経の過敏な状態が続いていることと関連づけられるが,当事者の納得には程遠いことが多い。

加えて,心の症状がないかの確認が必要となる。たとえば,睡眠の乱れ,食欲の低下や体重の変動,疲労感覚,不安や焦燥感がないか,集中力や思考力の低下はないか,意欲が湧かなくなっていないか,気分の落ち込みが続いていないか,などが挙げられる。この1カ月間のスクリーニングとしての,2質問法「気分が落ち込み,憂鬱な気分になったか?」「何をしても楽しくないと感じるか?」に1問該当するだけでも,うつ状態としての対応をスタートすべきであると考える。

▶アプローチする立場として

在宅の場でのうつ状態では,診断から治療という直線的アプローチ,あるいは問題点を抽出し解決策を指向するアプローチも求めにくい。在宅でのアプローチは「ケア」の概念にあるように,外部から操作的に関与することではなく,相互に影響を受けつつ変化する関係性である。

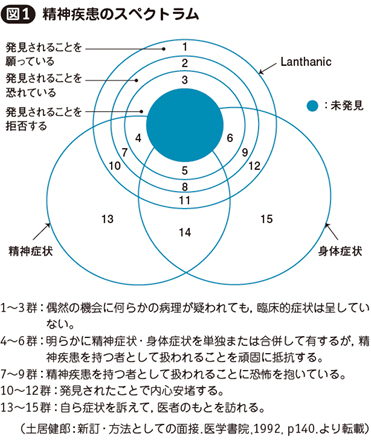

当事者が疾患に対してどのような状態にあるのか推測するために,土居健郎が提示した図を紹介する(図1)1)。一般疾患へのベン図を精神疾患に置き換えている。症状の一次的なものは身体であり,二次的なものは精神で,潜在的症状は心理テストなどでかろうじて表出される。それも実存的なコアな部分は,拒否・不安・願望の層で覆われている。さらに当事者自身も,家族や隣人との人間関係の中にあり,多重的なスペクトラムとして存在している。

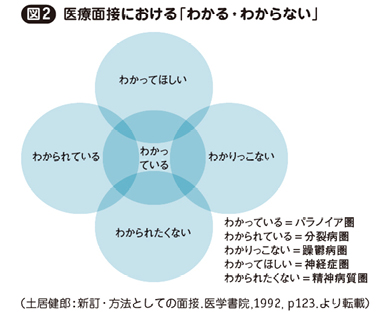

この中に参加する在宅医療のケアスタッフとしては,「わかり合いたい」という気持ちを強く持ち,共感を得たいと願う。しかし参考として,再び土居の臨床面接の際の「わかる・わからない」を示した考察図を提示したい(図2)1)。丁寧に説明すれば「わかってもらえる」という医療者の期待は,きわめて限局的に思われる。この図の「わかられている=思考伝播」は統合失調症の症状であるが,他の感覚は日常生活場面とほとんど差がない。

当事者との共感は,この自覚に乏しい複雑な感情があることへの気づきから始まる。「わかる」ということは,お互いに「わからない」ことがあると現実を共有するに至るプロセスを言うのであろう。

さらにケアスタッフが関与しながらの面接スタイルをゆっくり行うためには,ある種の能力(negative capability)が必要になる。詩人Keatsが提唱した「不確かさ,不思議さ,疑いの中にあって,早く事実や理由をつかもうとせず,そこに居続けられる能力」は,精神科医にとっても重要だと認識されている。

多様な原疾患や機能低下が続く中での消耗状態でもあるので,原疾患との関連を見つつ対処されなければならない。以上のアプローチは,個人的ではなく支援チームとしてなされるべきで,多様な関わりの中で情報や変化のやりとりに結びつく。

残り2,372文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する