お知らせ

調律の考え方【後編】/Basic cardiac rhythm―Sequel[Dr.ヒロの学び直し!心電図塾(第16回)]

▶全体像の理解―「調律」ワールド

前回(No.5141掲載)に引き続き,「調律」(リズム)に関するレクチャーをします。今回は後編です。

心房,心室の調律ですが,もちろん同一ならば“司令塔”は1つなはず。まずは,「正常洞調律」か「それ以外」か考えます。そして,両者の調律が異なる場合,別個に述べる必要があります。その際,“つなぎ目”(房室・室房伝導)の理解がキーになります。

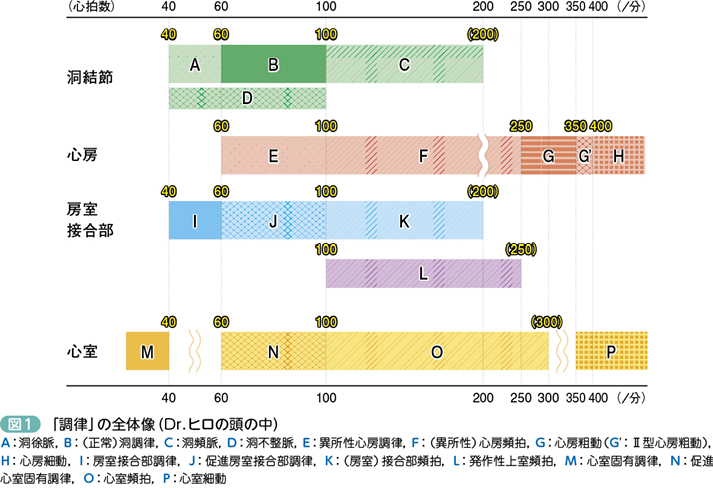

調律の世界の全体像,ボクの頭の中のイメージをお示しします(図1)。

網羅的ではないですが,不整脈は自動能とその延長,そしてリエントリーで大枠をとらえるのが良いです。あ,ちなみにこの図は“秘蔵”ですよ(笑)。

心臓の領域ごとに,正常(生理的),そして異常な「自動能」を意識します。100/分から“先”(以上)は「頻拍」と言いますが,その“手前”でも固有心拍数を超えた状態なら「促進~」(accelerated)と呼びます。房室接合部と心室が文字通り“アクセル”を踏んだ状態で,これも異常な自動能と理解するのが基本です。

房室接合部と心室の狭間には,「発作性上室頻拍」を配置しています。細かな機序の話をしだすと“沼”的な広がりがあるものの,調律という観点では,房室結節を中心に,心房と心室の一部を含むリエントリーが多くを占めます。

その他,場所別に具体的な内容を掘り下げます。