お知らせ

FOCUS:〈糖尿病診療ガイドライン2024をふまえた〉山田 悟の実践的糖尿病食事療法

◉糖尿病の食事療法は,エネルギー制限食一辺倒から,患者の病態や嗜好に応じて複数の選択肢から選べる方向に変化している。

◉提示されている複数の食事療法についての日本人での研究論文は乏しく,糖質制限食以外には日本人2型糖尿病を対象とした無作為比較試験の参考文献が採用できていない。

◉今後は,必然的にエビデンスのある糖質制限食を中心としつつも,臨床研究の進展とともに複数の選択肢が広まっていくことが期待される。

目次

❶ はじめに:糖尿病診療ガイドラインにおける食事療法の変遷

(1) 日本糖尿病学会『糖尿病診療ガイドライン2024』の食事療法の概要

2024年5月発行の日本糖尿病学会『糖尿病診療ガイドライン2024(JDS2024)』は,以前の『科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン』,あるいはこれまでの『糖尿病診療ガイドライン』(今後はすべてJDSの後ろに西暦をつけて表現する)と比較して,食事療法について大きな変更を加えた。その変更とは,初版(JDS2002)以降,エネルギー制限食(俗にカロリー制限食とも呼ばれる)のみを採用していたのだが,JDS2024ではエネルギー制限食に加えて,糖質制限食や低glycemic index(GI)食も採用したことである。

また,これまでは,「炭水化物摂取をエネルギー比率50~60%,たんぱく質摂取を同20%以下とし,残りを脂質で摂取する」という具合に三大栄養素比率についても解説文で規定していたのだが,糖質制限食を食事療法として採用したように,三大栄養素比率の規定の記述が消失した。糖質と炭水化物の定義についてはコラム❶を参照頂きたい。

筆者自身は,以前に本誌において,「『緩やかな糖質制限』のギモンに答える」という特集記事を掲載して頂いた(5123号, p18〜35)。今回のガイドライン改訂を受け,改めて糖尿病食事療法について概説し,かつ私見を披見する機会を頂いた。浅学の身なれど,自身の名を付した原稿の依頼に応えるべく精一杯を記載した。

本稿では冒頭で,わが国の糖尿病食事療法の変遷について述べる。その上で,日本糖尿病学会が発行する3種の媒体である①『糖尿病診療ガイドライン』,②『糖尿病治療ガイド』,③『糖尿病食事療法のための食品交換表』の内容の不一致を指摘させて頂く。次に,JDS2024で2型糖尿病の食事療法として採用された複数の食事法について説明し,最後に,糖尿病食事療法に関する私見を述べさせて頂く。なお,1型糖尿病に対する応用カーボカウントについては,本稿では割愛した。

読者の先生方の診察の一助になれば幸いであるし,また,科学的議論や研究開始の契機となればさらなる喜びである。

コラム❶ 糖質と炭水化物

糖質とは,四訂日本食品標準成分表(1982年)において示された栄養素で,炭水化物から食物繊維を除外した部分を言う。しかし,長らく食物繊維の定義や測定法が統一されていなかったために,糖質の定義も定まらないでいた。一方で,七訂日本食品標準成分表(2015年)において示された栄養素が,利用可能炭水化物である。利用可能炭水化物(単糖当量)とは,1g当たり4kcalあるいは3.75kcalのエネルギーを保有する炭水化物のことであり,ブドウ糖,果糖,ガラクトース,ショ糖,乳糖などの総計を単糖当量として示したものである。一方,八訂日本食品標準成分表(2020年)には,差し引き法による利用可能炭水化物(=炭水化物−食物繊維)も提示され,これが四訂における糖質と限りなく概念が合致している。ただし,四訂における糖質は,炭水化物から食物繊維のみならず,アルコール,タンニン,カフェイン,酢酸なども差し引いていたため,糖質と利用可能炭水化物(差し引き法)は必ずしも完全に同一の概念とは言えない。また,英語にした場合,利用可能炭水化物はavailable carbohydrateであり,糖質には必ずしも定まった英語はないがgross carbohydrateとされることもあった。糖質と利用可能炭水化物とはおしなべて同等の概念であるが,上記のごとく厳密には異なっている。厳格な定義からすれば,糖質制限というよりも,利用可能炭水化物制限という用語を使用したほうが概念を正しく示すことになる。しかし,既に糖質制限という用語が普及しているので,本稿ではあえて糖質制限という用語で統一した。

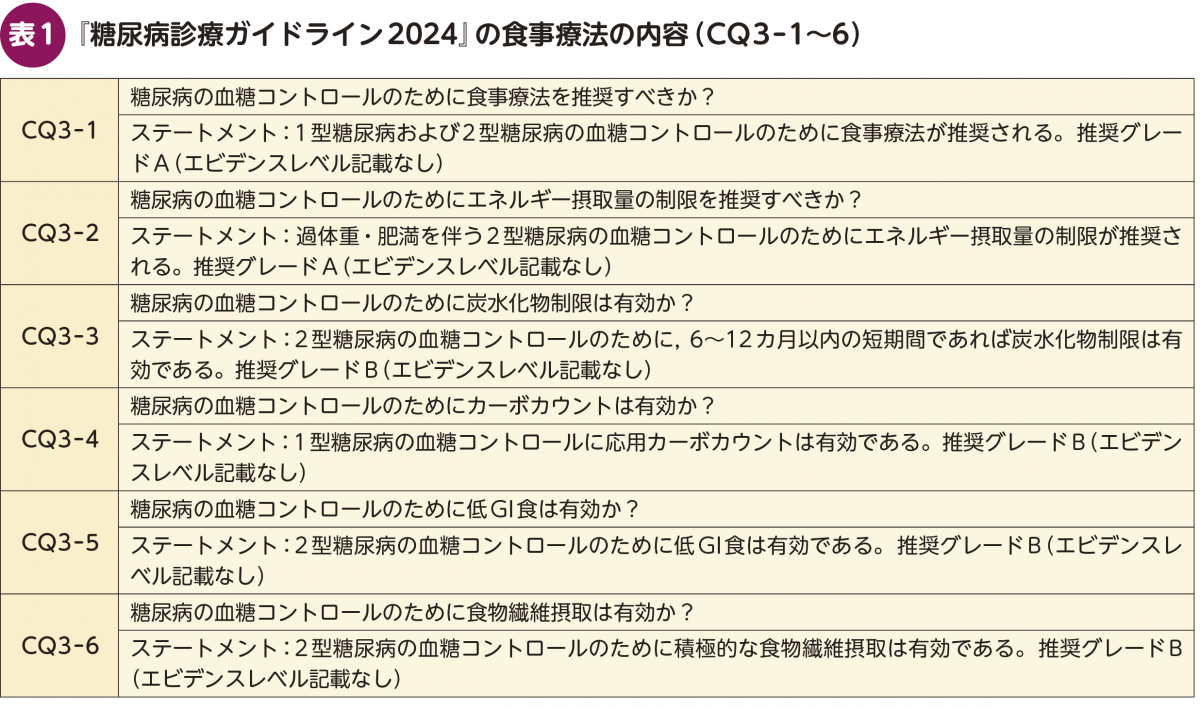

では,まず,JDS2024の食事療法の章に採用された臨床上の疑問(clinical question:CQ)とそれに対するステートメント(声明)を表1に示す。

表2に示すJDS2019以前の食事療法の内容と比較すると,その劇的な変化を実感することができるであろう。ただし,これまでの『糖尿病診療ガイドライン』に参考文献として採用された,日本人を対象とした無作為比較試験は4件しかない1)〜4)。これらから,日本人での食事療法研究を増やすことが,喫緊の社会的課題として見えてくると筆者は思っている。

今振り返って注目すべきは,JDS2016である。JDS2013と記述の内容はほぼ同様であるが,エビデンスレベルの記載がなくなっている。2012年にGuideline International Network(GIN)が,ガイドラインはすべからくシステマティックレビュー(コラム❷参照)に基づくべきものであって,それまでのコンセンサスに基づくものは許されないと宣告したa)。その宣告以後,初めての『糖尿病診療ガイドライン』がJDS2016なのである(JDS2013の作成には,GINの宣告は間に合っていない)。ガイドラインは,システマティックレビューに基づかなければならなくなったために,「科学的根拠に基づく」という枕詞が外された最初の『糖尿病診療ガイドライン』がJDS2016だったのである。

そして,本来,この時点できちんとシステマティックレビューを行い,たとえばエネルギー制限食についての根拠が不十分なのであれば,「標準体重に基づき,1日のエネルギー摂取量を設定するエネルギー制限食を推奨するに足る根拠はない」と結論しておけばよかったところを,根拠の不足するCQに対してはCQではなくQ(question,根拠が不足するがゆえにCQとは区別して,コンセンサスで推奨文を作成する疑問)として,「標準体重に基づき,1日のエネルギー摂取量を設定するエネルギー制限食を推奨する」というスタンスを保ち続けたのである。この,ある種の離れ業(システマティックレビューやガイドライン作成の手続きからすれば禁則処理)をなしたことが,後述するJDS2024と『糖尿病治療ガイド2024』との乖離を生んだ背景のように思われる。

コラム❷ CQとQ

2011年のInstitute of Medicine(IOM),もしくは2012年のGINの声明の発表以降,ガイドラインにおいては,システマティックレビューが必須のものとされた。システマティックレビューにおいては,ガイドライン作成者,およびシステマティックレビュー担当者の個人的な意見を排除するため,一定の手順をふむことが求められる。すなわち,臨床上の疑問をPICO(Pはpatient,Iはintervention,Cはcomparisonもしくはcomparator,Oはoutcomeの頭文字)で表し,場合によっては,S(study design)を無作為比較試験に限定するなどして,文献を検索する。「どのような患者(P)に,どのような治療介入(I)を実施することを,別の治療介入(C)に比較して,どのようなアウトカム(O)に対して推奨するか?」といった疑問文にするのである。

この疑問文に応じてシステマティックレビュー担当者が複数人で独立して文献検索を行い,さらに,抽出された論文から採用すべき論文を決定していく。採用された個々の論文のエビデンスレベルやバイアスの度合いを評価した上で,場合によってはメタ解析の手法を用いて定量的に情報を統合し,推奨文を作成していく。このときの疑問文をclinical question(CQ)と呼ぶ。

システマティックレビューにおいて,疾病の特徴や治療薬の特徴は背景として必要な知識ではあっても,臨床上の判断には関与しないため,CQ作成の対象にはならない。

日本糖尿病学会では,これまで(JDS2024においてもなお),十分な数の論文を抽出・採用することができ,科学的に回答が可能な臨床上の疑問をCQと呼び,論文数が乏しくて回答が困難な臨床上の疑問をquestion(Q)として区別し,Qに対しては,ガイドライン作成者の個人的な意見が陳述されてきた。

このような姿勢は,本来のガイドライン作成においては不適切である。論文数が乏しくて回答が困難な臨床上の疑問もCQとし,「Iという治療法は,Pという特性を持つ患者に対して,Cという治療法に比較して,Oというアウトカムの改善に対して,科学的根拠が不十分なので推奨することができない」と回答するのが,本来あるべきガイドラインの姿である。

(2) 日本糖尿病学会『糖尿病治療ガイド2024』の食事療法の概要

2024年5月に発行された『糖尿病診療ガイドライン』は,システマティックレビューに基づく,ある意味,専門家向けのガイドラインである。一方,2024年11月に発行された『糖尿病治療ガイド2024』は,参考文献を掲載しない『糖尿病診療ガイドライン』の簡易版である。CQの掲載もなく,ただ結論(ステートメント)だけが記載されている。また,『糖尿病診療ガイドライン』が基本的に3年ごとの改訂なのに対し,『糖尿病治療ガイド』は2年ごとに改訂される。

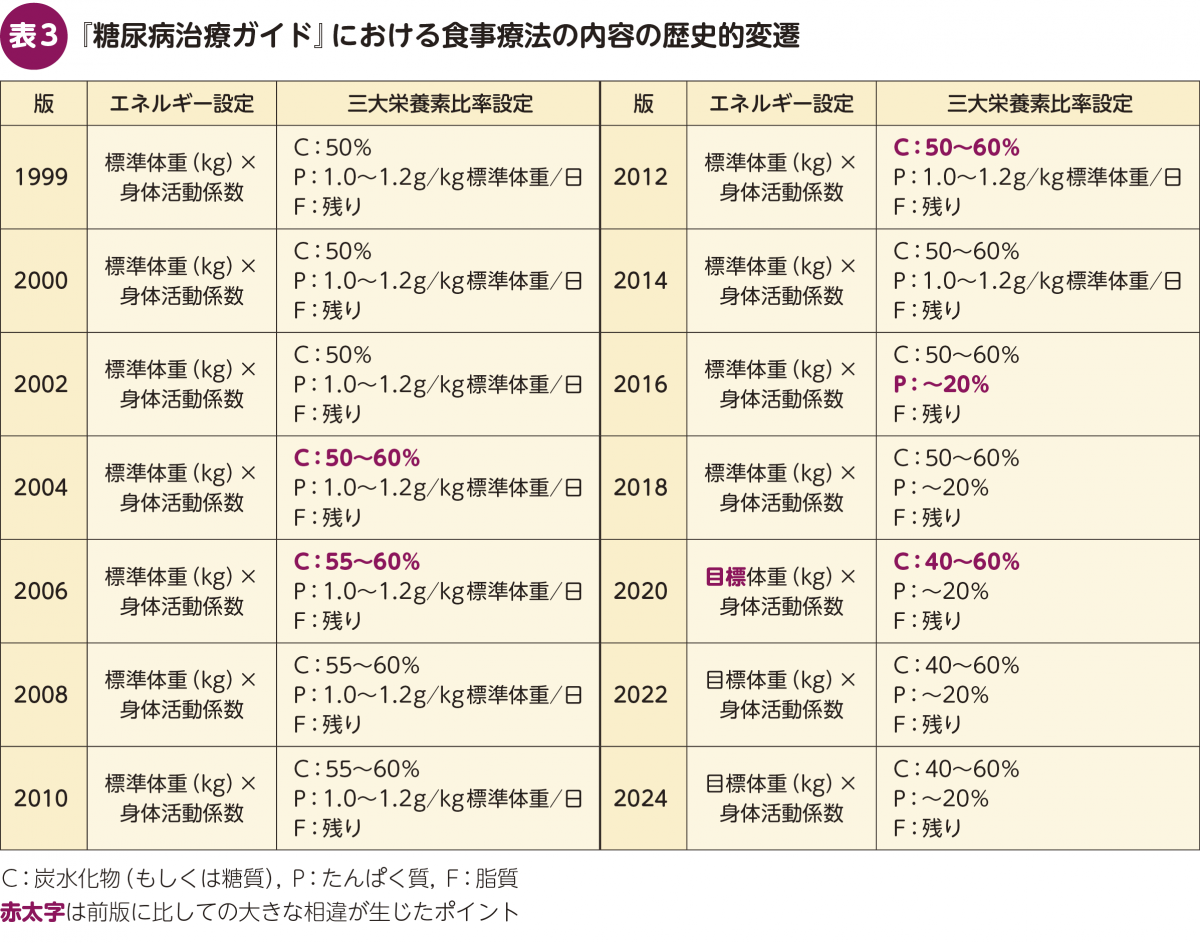

2024年11月改訂の『糖尿病治療ガイド2024』では,JDS2024における食事療法の変更がまったく無視され,『糖尿病治療ガイド2022-2023』の内容が踏襲された(表3)。ことによると,『糖尿病治療ガイド2024-2025』とせず,『糖尿病治療ガイド2024』とした背景として,『糖尿病治療ガイド2025』において食事療法を変更するのかもしれないが,同一の学会が同一年に発行した診療ガイドラインと治療ガイドで内容が乖離するのは好ましくない。JDS2016において,きちんとシステマティックレビューを実施しなかったことのつけが回ったのだろうと推測している。