お知らせ

心不全の薬物治療─収縮機能障害HFrEFを中心として[J-CLEAR通信(136)]

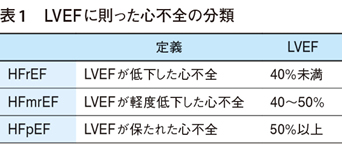

1987年のCONSENSUS試験1)以降,慢性心不全の薬物治療はレニン・アンジオテンシン・アルドステロン(RAA)系および交感神経系をターゲットとした薬剤の大規模臨床試験が数多く行われ,それらの有効性が示されてきた。2000年代以降,LVEF(左室駆出率)が保たれた心不全の存在が示されたことから,LVEFに則った分類(表1)が行われるようになったが,過去の臨床試験のほとんどは左室駆出率の低下した心不全を対象に検証されていたことから,HFrEFに対しては,引き続きACE阻害薬/ARB,β遮断薬,MRAからなる標準治療薬を中心とした薬物治療が行われ,各国のガイドラインでもそれを推奨していた。しかし,2010年代以降,ARNIおよびSGLT2阻害薬などの新規心不全治療薬の有用性が大規模臨床試験で多数報告されたことから,現在心不全薬物治療はおおよそ20年ぶりの大変革を迎えている。日本循環器学会心不全ガイドラインも2021年にフォーカスアップデートが行われ,HFrEFに対する薬物治療は大幅な追加修正が行われた2)。本稿では最新のHFrEFの薬物治療をエビデンスに基づいて概説する。

1 心不全診療における薬物療法の目的

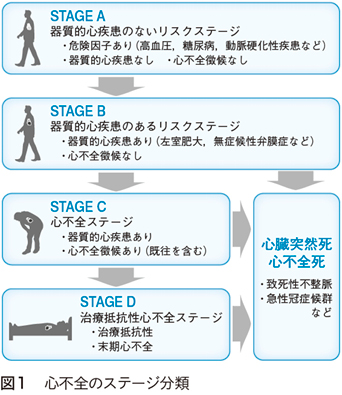

日本循環器学会および米国心臓病学会財団(AC CF)/米国心臓協会(AHA)のガイドラインでは,心不全の発症・進展を4つのステージに分類している3)4)(図1)。ステージAおよびステージBは心不全発症のリスクステージであり,発症予防すなわち生活習慣病の是正が治療の中心となる。心不全症状を発症した後はステージCとなる。大多数の心不全は急性心不全として発症したのち代償化するが,急性増悪を反復しやすく,急性増悪を反復することで徐々に重症化し,治療抵抗性の心不全であるステージDに至るか,心臓突然死に至る。心不全診療における薬物療法(および非薬物療法)の目的は,この心不全の重症化を抑制し予後を改善するところにある。