お知らせ

調律の考え方【前編】/Basic cardiac rhythm―Prequel [Dr.ヒロの学び直し!心電図塾(第15回)]

刺激伝導系おさらい

今回,次回(No.5143掲載)と2回にわたってお送りするテーマは,ズバリ「調律」です。“cardiac rhythm”という英語表記のほうがしっくりくるでしょうか。心臓の機械的活動(収縮・拡張)を決定づける命令様式がリズムと呼ばれます。

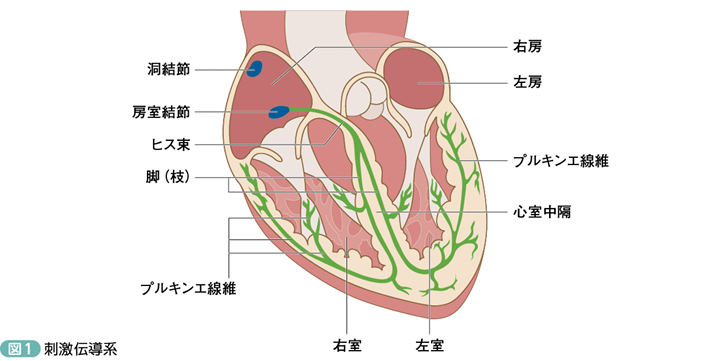

刺激伝導系については,詳細な説明は不要でしょうか(図1)。ボクはいつも心臓は“電気仕掛け”と言っていますが,調律の理解には,このシステムにおける電気の流れを熟知しておくことが必要です。

まずは,心臓の“デフォルト”のリズムから話します。そう,「洞調律」(sinus rhythm)です。心臓に備わった正式な“司令塔”は洞結節(sinus node)ですね。右向きの“2階”部屋で後側の天井に“豆電球”がついている感じ。ここから隅々にまで命令が伝わります。

正常な洞結節は,1分間に60~100回のペース*1で点滅し,“指令”は電気刺激の形で“電線(レール)”に沿って伝わります。右房・左房を経て,房室結節を通過し,ヒス束,脚へとつながり,心室中隔を出て,最終的にプルキンエ線維(Purkinje)が心室筋に到達します。洞結節から出る一定間隔の刺激が決められたペースでよどみなく伝達していくのが「正常洞調律」(normal sinus rhythm:NSR)と言えます。

*1 厳密には60≦心拍数<100,整数的には60~99かもですが,わかりやすくこう示しました。