お知らせ

マロリー・ワイス症候群[私の治療]

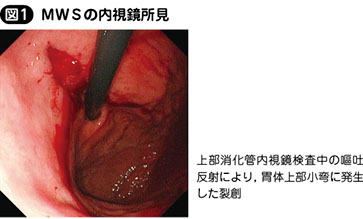

マロリー・ワイス症候群(Mallory-Weiss syndrome:MWS)は,頻回の嘔吐により腹圧が上昇し,食道胃接合部付近の小弯側に裂創を生じて出血をきたす病態である。飲酒後,妊娠悪阻,乗り物酔い,上部消化管内視鏡検査などの嘔吐により引き起こされることが多いとされる。

▶診断のポイント

典型的には繰り返す嘔吐後に吐血,心窩部痛,下血などの症状をきたす。上部消化管内視鏡検査により,食道胃接合部,胃に縦走傾向のある裂創(図1)が観察されれば確定診断となる。MWSの80%が噴門部に発生し,うち,伸展負荷のかかりやすい小弯側が51%と最も多い1)。微小な穿孔は,内視鏡検査で発見が困難なことがあるため,特に,発熱,疼痛,炎症反応高値の症例では,CT検査や食道造影により,縦隔気腫,造影剤漏出の有無を確認することが有用である2)。食道に主座を置き,全層性の破裂をきたす病態は特発性食道破裂(Boerhaave症候群)と呼ばれ,下部食道左側に好発する。

▶私の治療方針・処方の組み立て方

上部消化管内視鏡検査で裂創を認め,既に止血し,裂創が浅い場合には,保存的治療を選択する。

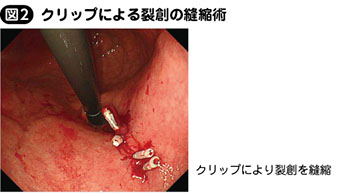

出血を伴う場合には,内視鏡的止血術を行う。基本的には,クリップによる裂創の縫縮術(図2)を施行するが,場所的に施行困難な場合にはendoscopic band ligation(EBL),アルゴンプラズマ凝固術,高張ナトリウム・エピネフリン液(HSE)局注法などを行う。日本内視鏡学会のガイドラインでは,クリップ法が有効であると提言されている3)。内視鏡的止血が困難な場合には,血管造影による動脈塞栓術を施行する。なおも止血困難な場合には,外科的手術を考慮する。

裂創が深い場合には,CTで縦隔気腫,縦隔炎,皮下気腫,腹膜炎,腹腔内のフリーエアーの有無をチェックするとともに,入院での絶食,輸液,H2受容体拮抗薬,プロトンポンプ阻害薬(PPI)などの酸分泌抑制薬を用いての治療を行う。粘膜下血管破綻による大量出血例では輸血を考慮する。

残り856文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する