お知らせ

傾向スコア解析の是非を巡る話題 [J-CLEAR通信(55)]

治療・予防法の有効性評価としての 傾向スコア解析の位置づけ

傾向スコア解析(propensity score analysis)は1983年にRosenbaumとRubin1)2)らによって提唱され,医学応用例は毎年数百件の勢いで増え続けている3)4)。疾病の危険因子を探索するのであれば,従来の多変量解析5)(疾病の有無に対してはロジスティック回帰分析,疾病発現までの時間に対してはCox比例ハザードモデル分析)を使えばよかった。しかしながら,治療法や予防法の有効性・有害性評価においては,これまでの多変量解析では交絡因子の調整に少し問題があるとされる。いわゆるconfounding by indicationという問題である6)。観察研究では,治療法の割り当ては無作為ではなく,患者の容態など適応を考慮して行われる。観察研究なので治療法が割り当てられると言うよりは,むしろ治療法が選択されると言ったほうが適切かもしれない。このような適応によるバイアスがconfounding by indicationである。

治療法の有効性評価におけるゴールドスタンダードは,ランダム化比較試験(randomized controlled trial:RCT)である。ちなみに,ランダム化(randomization)は統計学者のR. A. Fisher博士が1926年に発明した実験計画の手法である。RCTとは,比較する治療法を確率的(ランダム,無作為)に割り当てる介入研究の方法である。ランダムに治療法を割り当てると,観察・測定された交絡因子に関してだけでなく,非観察・非測定の交絡因子までも公平になる(均衡する)。平均的に言って,あらゆる交絡因子が比較群において同様となる。これにより比較することの妥当性,すなわち内的妥当性(internal validity)が保証される。一方,観察研究では治療法は患者の容態や希望に応じて選択される。したがって,観察研究では内的妥当性が低いとされる。

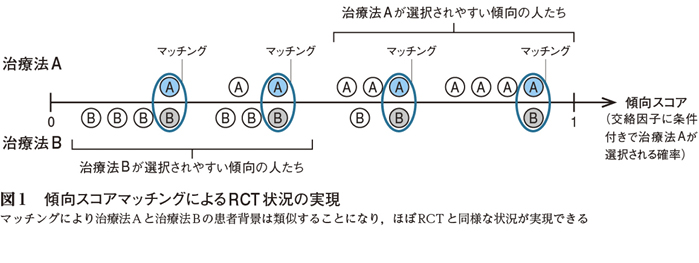

ここで,治療法AとBの比較を考えよう。患者に治療法Aが割り当てられる(選択される)確率を交絡因子を使って予測する。交絡因子とは治療法AとBの間で患者背景が異なっている項目のことである。この確率を傾向スコアと呼ぶ。すなわち,交絡因子に条件付きで治療法Aが割り当てられる確率である。実際には,対象の全員について交絡因子を使った多重ロジスティック回帰モデルから傾向スコアを算出する。図1のように,治療法Aが選択された患者のほうが傾向スコアは高くなり,治療法Bが選択された患者のほうが低くなる。そして,傾向スコアの値が同じ患者を治療法Aから1人,治療法Bから1人取り出す。これが傾向スコアによるマッチングである。

このマッチングで取り上げられた両群の患者背景は当然ながらきわめて類似する。これはRCTで実現していることとまさに同じ状況である。これにより,傾向スコアマッチングでも内的妥当性がある程度保たれていることになる。なお,マッチングの条件を厳しくするとマッチするペア数が減るため,症例数がかなり減ることがある。その場合,1:2マッチングや1:3マッチングという不均等比率でマッチングを行うこともある。

残り2,433文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する