お知らせ

(3)IBSガイドラインを読み解く [特集:ガイドラインで読み解く機能性消化管障害]

過敏性腸症候群(IBS)は,腹痛・腹部不快感と便通異常を持つ患者にRome Ⅲ基準を照合して診断する

IBSの第一段階の治療は生活習慣調整と消化管を標的とした治療である

第二段階の治療は第一段階未使用の薬物の投与とストレス応答の軽減である

第三段階の治療は本格的な心身医学的治療である

1. 過敏性腸症候群(IBS)ガイドライン

日本消化器病学会は,2014年4月に,機能性消化管疾患(functional gastrointestinal disorder:FGID)の代表疾患の2つである,過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome:IBS)ならびに機能性ディスペプシア(functional dyspepsia:FD)の診療ガイドラインを作成,公表した。その1つ,IBSガイドライン1)をどのように運用すべきか。ここではその概要について述べる。

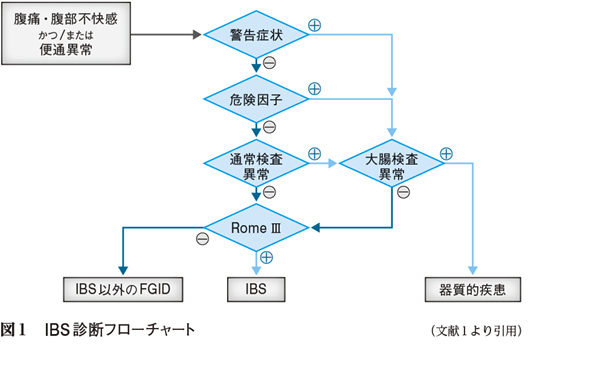

臨床医を訪れた患者に,腹痛・腹部不快感と便通異常,あるいはそのいずれかがみられた場合,IBSガイドラインの適用となるか否かは,その症状の慢性の度合いから判断できる。腹痛・腹部不快感と便通異常が3カ月の間に間欠的に生じるか,もしくは持続した場合をIBSガイドラインのアルゴリズムを適用する目安とする(図1)1)。一方,急性の腹痛・便通異常の場合にはIBS以外の疾患を念頭に適切な診療を進める。

アルゴリズム適用患者に対して,図11)に示した通りにチェックを行い,陽性(+)あるいは陰性(−)かを判断して診療を進める。①警告症状・徴候の有無,②危険因子の有無,③通常臨床検査での異常の有無,を判断する。これらのいずれかが1つでも陽性であれば,大腸内視鏡検査もしくは大腸造影検査を行う1)。

警告症状・徴候とは,発熱,関節痛,血便,6カ月以内の予期せぬ3kg以上の体重減少,異常な身体所見(腹部腫瘤の触知,腹部の波動,直腸指診による腫瘤の触知,血液の付着など)を代表とした,器質的疾患を示唆する症状と徴候である。

危険因子とは,50歳以上での発症または患者,大腸器質的疾患の既往歴または家族歴をいう。また,患者が消化管精密検査を希望する場合にも精査を行う。

通常臨床検査とは,血液生化学検査(血糖を含む),末梢血球数,炎症反応,甲状腺刺激ホルモン(thyroid stimulating hormone:TSH),尿一般検査,便潜血検査,腹部単純X線写真である。この中で,特に便潜血陽性,貧血,低蛋白血症,炎症反応陽性のいずれかが認められれば,大腸検査を行うべきであろう。

大腸検査とは,大腸内視鏡検査もしくは大腸二重造影検査を指す。臨床上の多彩な病像に適切に対応するのは担当医の責務であり,診療ガイドラインは器質的疾患の除外を保障するものではない。個別の症状・徴候・検査値に応じて,大腸粘膜生検,上部消化管内視鏡検査もしくは上部消化管造影,腹部超音波,便虫卵検査,便細菌検査,腹部CT,小腸内視鏡(カプセル内視鏡,ダブルバルーン内視鏡),小腸造影,腹部MRI,乳糖負荷試験などを鑑別診断のために実施することがある。

また,便秘が重症の場合には,大腸運動が極度に低下するが,大腸の拡張を認めない結腸無力症(colonic inertia)や排便機能だけが冒される直腸肛門障害との鑑別を要する。

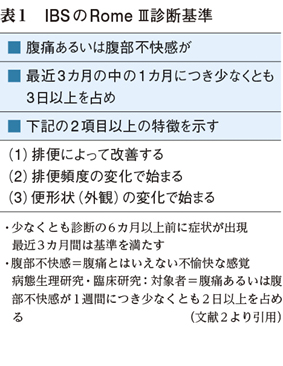

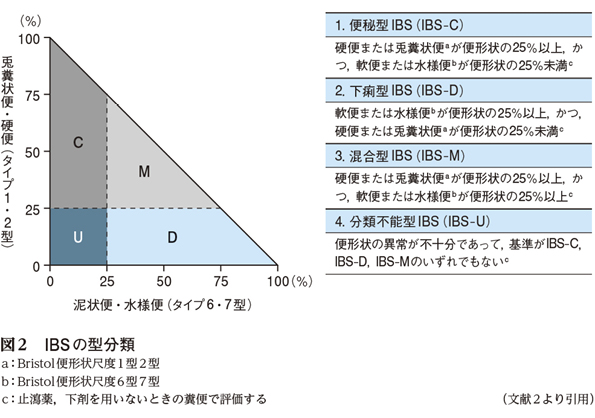

他疾患が否定されればFGIDであり,Rome Ⅲ基準に基づいてIBSを診断する(表1)1)2)。IBSは,Bristol便形状尺度(表2)2) に基づいて4型に便宜的に分類する(図2)2) 。Rome Ⅲ基準のIBS診断基準を満たさなければ,IBS以外のFGIDである。腹痛のない便秘は機能性便秘,腹痛のない下痢は機能性下痢,便通異常のない腹痛は機能性腹痛症候群,便通異常のない腹部膨満感は機能性腹部膨満,いずれでもなければ非特異機能性腸疾患である。Rome Ⅲ基準は2016年にRome Ⅳ基準に改訂される。改訂後はRome Ⅳ基準に基づくのがよい。

残り2,174文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する