お知らせ

(3)除菌後胃癌早期発見のための注意点とフォローアップの方法[特集:ピロリ総除菌時代における除菌後胃癌の特徴]

除菌後胃癌の診断には,まずヘリコバクター・ピロリ(H. pylori)感染状況〔現感染,既感染(除菌後),未感染〕の把握が必要である

内視鏡的H. pylori感染状況の診断には,胃炎の京都分類が有用である。

除菌は胃癌抑制効果を示すが,完全には抑制されず,1/3~1/4程度に抑制する

除菌後胃癌では,胃型形質が多い,増殖能の抑制など異なる特性がみられる

高分化型胃癌では,表層を異型の乏しいgastritis-like appearanceが覆うことがあり,鑑別に注意を要する

特に,低分化型胃癌では進行の早い例がみられ,除菌後の注意深いフォローアップが必要である

1. 除菌症例の増加に伴い,除菌後胃癌の比率が増加

ヘリコバクター・ピロリ(Helicobacter pylori)感染胃炎に対する除菌治療が保険適用となり約4年が経過した。この間,除菌症例は飛躍的に増加し,文字通りH. pylori総除菌時代となっている。

H. pylori除菌が活動性胃炎,萎縮性変化を改善し,胃癌抑制効果を示すことはほぼコンセンサスが得られている。しかし,除菌後に発見される胃癌は完全には抑制されず,1/3~1/4程度に抑制される1)。近年,除菌症例の増加に伴い,除菌後胃癌比率の増加が問題となっている。本稿では,除菌後胃癌の早期発見のポイントを,高分化型胃癌と低分化型胃癌にわけて述べる。

2. 胃炎の京都分類

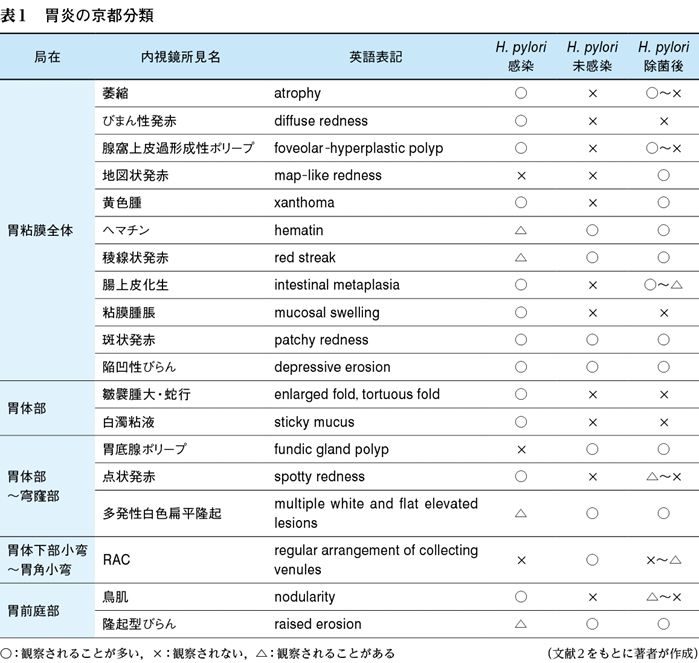

除菌後胃癌の診断には,H. pylori感染状況による背景胃粘膜の相違を把握する必要がある。胃炎の京都分類2)は,H. pylori感染の有無を内視鏡所見から診断し,胃癌リスクを評価することを目的に作成された(表1)。

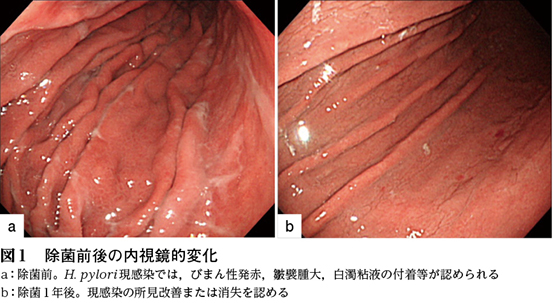

H. pylori現感染の所見として,萎縮,びまん性発赤,黄色腫,腸上皮化生,粘膜腫脹,皺襞の腫大・蛇行,白濁粘液の付着などが挙げられる(図1)。未感染の所見としては,胃体下部から胃角小弯のRAC(regular arrangement of collecting venules),稜線状発赤などが特徴である。

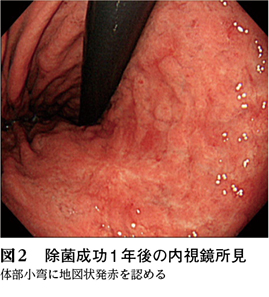

除菌後は粘膜所見の変化がみられるが,除菌後比較的短期には皺襞腫大・蛇行の改善,白濁粘液の消失,びまん性発赤,穹窿部点状発赤の改善もしくは消失が挙げられる(図1)。また,除菌後に腸上皮化生部とその周囲における粘膜高改善の差により生じる地図状発赤は,除菌後胃癌の危険因子とされている(図2)。

除菌長期経過後の変化としては,胃癌の危険因子ともなる萎縮・腸上皮化生の改善が挙げられる。除菌による萎縮・腸上皮化生の改善に関してはこれまで多数報告がみられるが,近年3編のメタ解析では,萎縮に関してはいずれもほぼ改善を認めている。腸上皮化生に関して,2編は不変としたが,1編は前庭部腸上皮化生が改善するとしている3)。

残り4,452文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する